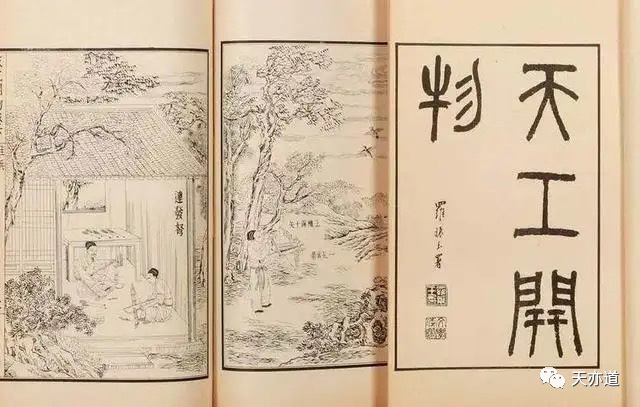

陶瓷精神初探之四:协作精神

2022-08-15

来源:天亦道

陶瓷是人类协作精神的最好体现,是人类协作共赢的典范。

陶瓷的创作过程,是人才、技术、物质、管理等众多资源的大整合,也是极为繁杂的分工协作过程。

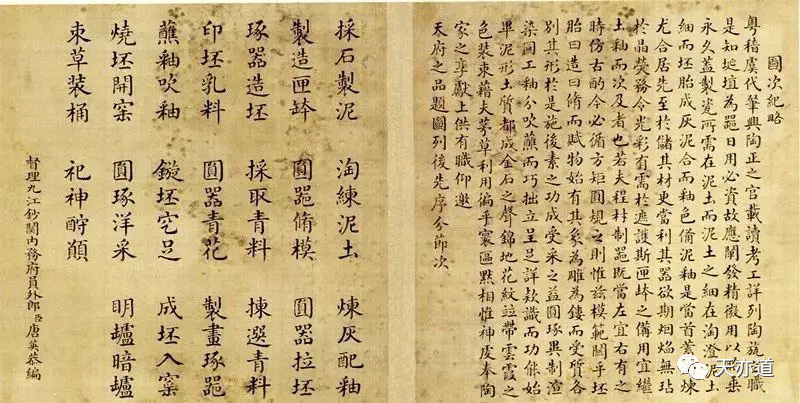

可见,要制作完成一件陶瓷器物,不论其细微过程,仅大的工序,便需要七十二道。

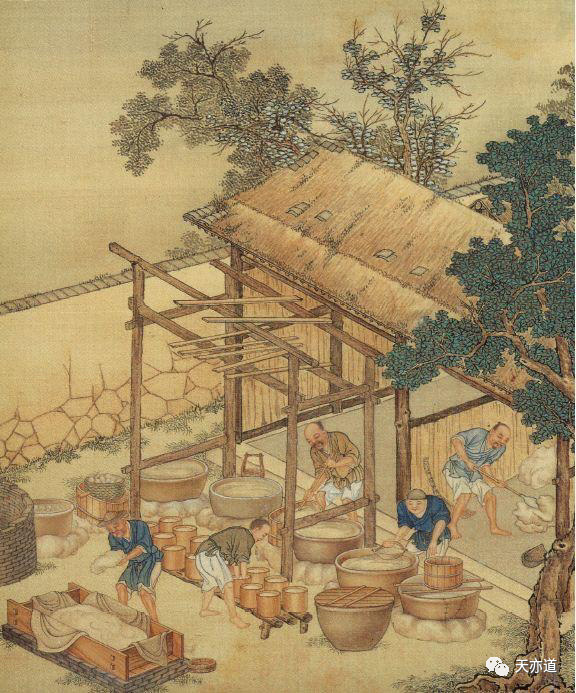

在这八大类七十二道工序里,包括采矿加工、陶泥拉坯、捏塑成形、雕刻彩绘、烧坯施釉、装窑烧制、出窑检验等等。每道工序,都有专门的人员和技术。同时还有诸如轮盘刀具、窑炉磨具、燃料釉彩等复杂多样的工具设备和辅助材料。每道工序,每种工艺材料必须环环相扣,完美无缺,才能最终烧制出精美的器物。任何一个环节、一道工序、一种材料、一件工具,只要稍有缺失,便全盘皆毁,不可成器。

每件陶瓷作品,都是千百人完美无暇、合力协作的成果。

这还仅仅是制作工序中的协作关系。而具体组织整个烧制工作,还要有一套更大范围、更严密有序的的管理系统,也需要步调一致的协调协作,如各类材料的采集与选购、各类艺人工匠的的招募与组织、制作经费的筹措与使用、产品质量的把控与检验、市场需求的了解与联动等等,都需要广泛而精密的把握与整合,四方呼应,通力协作。

今天组织协调这些工作,已有较为先进完善的社会组织管理体系。古代这些事务的组织调度,则一般由产瓷区的行业帮会协调处理。

景德镇作为数百年来,曾为皇家生产瓷器的御窑所在地,陶瓷制作和管理的程序,自然更为细致规范,体系更为系统严密。

每当接受皇朝宫廷下达的生产制作任务后,除了接受对产品质量、种类、数量、器形、装饰等明确要求外,还有一套严密完整的保障机制和制度体系,如组织体系、管理体系、保障体系、信息体系、质量体系和责任体系,以确保任务的圆满完成。

这套庞大复杂的分工协作体系,不仅是陶瓷产品制作成功的技术保证和组织保证,更重要的是,在当时自给自足,老死不相往来的农耕社会,这种广泛复杂的社会协作与联系,科学严密的行业分工,正是现代工业化生产的基本特征,这在当时的全世界都是非常先进和超前的。

因此,以景德镇为代表的中华制瓷业,实际已处于当时世界手工业水平的顶峰。所以英国著名学者李约瑟博士在其《中国科学技术史》的专著中认为:“景德镇是世界上最早的工业化城市”。

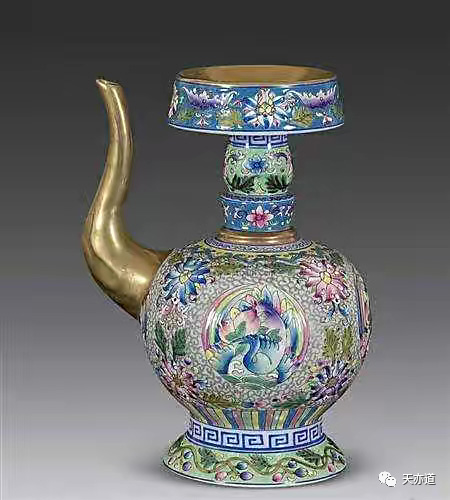

由于中国制瓷业遥遥领先世界,陶瓷作为当时最奢华最高端也是最大宗的外销产品,在长达一千七百年的时间,沿着海陆丝绸之路,源源不断地向世界输出,不仅长期为国家和民族获取了巨大的财富和声誉,还以此为载体,广泛地传播了先进的中华文明,引领和促进了世界文明进步,对西方世界尤其是欧洲大陆的文化观念、社会习俗、社会礼仪等等都产生了全面深刻的影响。

世界各地在对中国制瓷技术学习和引进的同时,也学习吸纳了陶瓷分工协作的工业化生产方式和合作交流的精神,对后来欧洲的文艺复兴和随之而来的工业革命,起到了重要的启示作用。

如著名元青花料即来自西亚,很多陶瓷器形参照了阿拉伯地区的习俗和特征,珐琅彩的颜料和工艺则来自欧洲。而很多陶瓷产品的装饰图案则借鉴了宗教纹饰,如佛教的莲纹、基督教的花枝、伊斯兰教的图案等等,都是先由国外引进,整合了中国原素后,又输入国际。

正是在这种共同的协作流动转移中,实现了最广泛的文化传播交流和融合,成为世界合作共赢的历史典范。

可以说,协作精神既是陶瓷制作成功的管理规则,也是我们成就各项事业的法宝,需要永远借鉴传承。