编者按:

吴天保艺术回顾展(1939-2000)

访谈录·第 24 期

“红楼”

——心里的风筝

口述/夏和兴

我们又来到了红楼,当年,吴天保老师带着我们在这里上课,是两个班,全在楼上。吴老师离我们而去了,他在天上,今天看到我们在这里,看到我们回到了红楼,我想他是高兴的。

当时,整个陶院也就是150多人,分三个系,美术系、工艺系和机械系,每个系学生就50人。其实,那个时候的教职员工也差不多这个数。吴天保老师当年还有一个自己的小工作室,就在我手指的这边,吴天保老师是搞动物雕塑的,上我们的课也是动物雕塑。记得当年他当过我们的班主任,他人特别的温和,是我们感觉到很亲近的一个人,我们遇到什么事情都会靠近他,甚至到他家里去。可以讲当时动物雕塑是我们陶院的一个名牌、一个招牌。因为动物雕塑有一个传承体系,当代中国动物雕塑应该就是周轻鼎先生在法国留学18年后带回来的,他收了一帮弟子,有周国桢老师,傅维安老师,吴天保老师等。前几天我发现了一张照片,可以说是当代中国动物雕塑的开山鼻祖都在那张照片上。

1962年摄于上海西郊公园象房,前排右起:徐锡仪(陶院),吴天保(陶院),周国桢,蒋青(动物园美工),傅维安(浙美),周轻鼎先生(浙美),张振翔(动物园美工),陈克立(动物园主任),张彩云(饲养员),后排右起:郑华(上海自然博物馆美工),翁锡铭(上海自然博物馆美工),陈道坦(上海油雕院),王石卿(上海玉雕厂)

动物雕塑当年在陶院有两个支脉,一是周国桢老师的动物雕塑,是往后走,走向了汉唐,他以雄厚博大、魁伟庄重如山的感觉来表现;一是吴天保老师的动物雕塑,是往前面走的,走向了当代,尤其是受了西方的一些写实派的影响,吴天保老师的动物雕塑基本上会把形体拉长,这是他的一个特点,当年最美好的记忆是他的《母鹿》,一头母鹿把背拱一下,头低下去再抬一下,这是他的一个经典作品,非常的优雅、恬静;还有个黑豹,也是拉长的,是用黑釉,呈现出变形夸张的艺术样式。我记得我们最早来到景德镇的时候,看到在现在的景德镇最繁华的一条街上的橱窗里,有他的一头虎,一只变形的虎,一块块充满张力的肌肉……其实,我们是很幸福的,在中国雕塑界——动物雕塑界,我们是不怯懦的,心里是有底气的,有传承的。这个传承,我后来好好地梳理、考证了一下,吴天保老师走得早,没有考证到,后来在周国桢老师、傅维安老师那里有考证到,并且,我最近在中国雕塑刊物上正式发表了,就是我们的血脉传承,有家族的传承;有师徒的传承;有师生的传承,所以就这个体系来讲,动物雕塑的血脉传承很高贵,周轻鼎先生在法国的导师是让·布什,让·布什拜的师傅是罗丹,开始我们不知道这事,后来我们知道了真是心潮澎湃,我们竟然怎么会追溯到这个地方去!这是我没有想到的。当然我们陶院的学生、陶院的师生都很低调,都不讲,也从来没有讲,但是我这次讲了,在《中国雕塑》杂志上公开发表了,我们有这么高贵的血脉,因为再不讲就来不及了,生命有限,谁也不要回避。

这里是我们很高贵的一个地方,“红楼”是我们心里面的“风筝”,我们每次来景德镇,都要到红楼这里来,来到红楼仿佛在跟吴天保老师对话了,人呐……其实,回忆的生活才是真正的生活。因为它积淀了,不管好不好,凡是你要想回忆的事情,就是你人生中最宝贵的。

今天我们跟吴天保老师又相遇了,吴天保老师是非常优雅的,一表人才,谦谦君子。我在上次那张照片上一看,他一下子就跳出来了,没办法,人长得漂亮就没有办法了,这就是胜了一筹。出众就出众,出众然后再出色,那就厉害了,吴天保老师当年在学校的时候,正是最佳年华,我们在的时候是70年代末80年代初,是他最灿烂的时候。记得我们的宿舍在前面,红楼是我们的教室,中间地带有个操场,这边都是一片操场。有一次我们从宿舍那里过来,那是个夏天,吴天保老师骑了一辆自行车,他有个特点,喜欢穿白衬衫,戴了一副墨镜,骑着自行车,从这里就过去了,我们在那个路上回头看,都看傻了,真棒!那么他这种就是漂亮,仅仅是漂亮但是你要潇洒就不容易了,一般漂亮了,潇洒了,你要沉稳就更不容易,他恰好是几样东西都结合起来,他非常沉稳,不管见到谁都是笑盈盈地,他是一张笑脸,任何学生遇到了麻烦事,遇到烦躁时,只要走向他就一下会安静下来,那时候我们师生之间,老师和学生的情感就像父子一样,真是亲密无间,现在这种很难很难,基本上我们都是一辈子,直到现在我们还在怀念他,这是发自内心的爱。

那时候非常的刻苦,当时陶院“文革”以后复校,我们是来自四面八方的学生,老师也是从各个地方回来,所以大家都非常用功,我记得吴天保老师和尹一鹏老师他们都躲着我们,我们开始不知道,因为我们老是跟着他们,他们没有空间,总想知道老师在干什么?因为我们也不怕老师,那时候的学生都从社会的各个方面来的,所以也会相处,其实与老师之间的关系也有些像朋友的关系,不惧怕老师,所以他们没有空间。记得发生过两次事,哎?怎么看不到吴老师了呢?他躲起来,就在前面一个小房子里头,很小,大概五、六个平方,一段时间在里头,我们来来去去,他把我们这个时间岔开了,不然我们也看到了,但是后来总归被我们发现了,他躲在这个房子里头就在做那头狮子,那头狮子后来是教学的模具,也应该说它(狮子)是他的花了功夫的一个作品,这是他的一件事情。

1980年代,吴老师在陶院的工作室一角

那时候还有丁千老师,他画素描,是徐悲鸿的高徒,记得每个晚上我们都到学校里来画,学生我们自己轮流坐庄做头像,当时我记得也是丁千老师给我画了个头像,他把我画漂亮了,我本来是个单眼皮,他把我画成个双眼皮,我想要当时没敢,但是几十年过去了,我跟他提了这个事,他竟然把那张当年的素描翻出来给了我,太珍贵了。

我们当年经常到吴天保老师家去,到尹一鹏老师家去,到丁千老师家去。有一次,吴老师在跟我们讲创作的时候,讲作品的大小,雕塑的小中见大和大中见小的关系,随聊、闲聊,其实就是在授课,平时的只言片语其实都是让我们铭记一辈子,说着说着,他就拉开自己后面的抽屉,拿出了一个小公鸡,丁点儿大、黑的,头顶上面一个红鸡冠,这么一个小作品里头就看出来他的大气、手段的大方,他跟你捏得那么周到不同,你越做多其实就越做了少;你越做少就越做得多。你看,随意地跟我们说一下,其实就把艺术的真谛交给了我,使我们晓得以后的创作应该走什么路,我们的眼光、我们的目标,一下就把我们的思路打开了。

《黑公鸡》 1971年

吴天保老师有个好女儿叫吴帆,她要给父亲办个展览,所以我听到了以后是非常高兴,我也有个女儿,我希望她将来也这样。其实,这是非常有意义的一件事,我非常期待,非常美好。艺术嘛,艺术是情感的东西,离开了情感,艺术就没有那么大的冲击力,女儿给父亲办展览,很美好,很有意思。既然要办我们就要把它弄好,其实就是一种方式,回到这个地方(“红楼”),我(认为)有气场、有意义,至少把镜头补回来,从这里出发的人一看到这个场景,就会触动他的心灵,回到现场,当年我们在这里共同生活、共同学习、师生相处,人就是这样,不管你愿不愿意,其实最后他都都要回到原点。我们都是从这里出发的,到处流浪、到处游荡,仿佛一个游子,最后又回到了“红楼”这个母亲的怀抱。

“陶院现象”其实就是陶院的雕塑现象。现在把这个事情广而告之当然很好,我们要运用这种资源。当时的陶院就是三个系,美术系、机械系、工艺系,工艺系是出大老板,他们赚的钱多,机械系也是一样,但是机械系比不上工艺系的老板多,因为工艺系搞配方,一帮学子主要在广东的石湾、佛山,都是大老板。但是美术系名声大,因为它传播广,你有多少金钱也不敢发布,也不愿意发布,人家也不太清楚,但是美术、艺术、雕塑一下就知道了,因为发表,艺术有什么用?艺术它会让人欣赏,因为欣赏,让人崇拜,崇拜会产生迷信,所以,艺术与宗教有同等的传播力,只有艺术能影响你的思想,带动你的情绪。我们当时美术系的力量很强大,美术系的力量强大在哪里?其实就是雕塑的力量,雕塑的力量也就是老师们,当时美术系有两个中央美院来的老师,一个是丁千先生,是徐悲鸿的高徒;另一个是周国桢先生,中央美院来的,毛龙汲老师是浙江美院过来的,还有尹一鹏老师,广美来的,吴天保老师是母校栽培,58级留校的,所以当时雕塑系的力量很强大,雕塑系我们要怀念的这几个先生,他们本身都非常用功,特别是“文革”复校以后,十年的压抑换来了爆发,这个现象是普遍的、全国的现象,尹一鹏老师、吴天保老师是从雕塑瓷厂回来,周国桢老师是从“陶研所”过来,后来姚永康老师也来了,当时是从建国瓷厂回来,还有陈作芳老师、刘超鸿老师……所以后来因为陶院雕塑系不断地有作品发表,让中国雕塑界有点吃惊,出了吕品昌、杨剑平,还有我们各路“诸侯”,比如蒋志强在福建厦门,秦璞在中央美院,许正龙在清华美院,蒋铁骊、罗小平在上大(上海大学),我在深圳,正因为这帮学生,这个事就被钱绍武先生称为“陶院现象”,他说陶院有这么个现象,他看到了这帮弟子,看到了吴天保,看到了姚永康,看到了周国桢,看到我们其他一些老师的作品出来,所以才有“陶院现象”的说法,其实就是陶院雕塑系的说法,我们享受了这么个荣誉,当然我们也不能沉迷在这个荣誉里头,路还长着呢,陶院的现象如何保持下去?后面继承的一代一代人,包括现在90后、00后,一代一代人成为“陶院现象”,这是我们最期望,也是吴天保老师在天上期望的。

我跟吴天保老师特别亲切,有可能就是性格相类。我记得在学校就发生了几个故事,有一次我们到鄱阳湖去实习,是周老师、吴老师带着我们去的,我们坐在敞篷的大卡车里,那时很穷,没有好衣服穿,流行长头发,长头发不要花钱你留着就是了,所以我们都留长头发,长头发在卡车里被风一吹,吴老师就指着我:哎呦,你像高尔基!其实我哪像高尔基,就这个头发冲起来了像高尔基的感觉,非常好玩。还有一次我们是在打篮球,我不会打篮球,吴老师叫我穿了双白球鞋,就站在篮球板底下,我们跟当地人打,他就叫我装样子,因为我白长的那么个大高个儿,就很好玩。还有上次我们在操场上,孙鸥跟我讲了一下,非常的怀念吴老师,因为吴老师特别亲近,他们去实习的时候,因为房间太紧张了没有那么多地方,吴老师就与大家同睡,一边是男同学,一边是女同学,就打了地铺,吴老师就在男女同学中间坐下,他就象是一堵墙……真是非常美好的回忆、非常美好的事。我跟吴老师一直很亲密,在大学时代还谈了个女朋友,带到了吴老师家去,我记得吴老师一直站在门口,看着我们两个的背影消失。

非常有缘分的是我跟吴老师前脚后脚到了深圳,他先去,我是91年去的,那时候去深圳是非常不容易,因为干部调动要经过考试,是组织部考试,考不过就要退回去,这个比考大学还紧张,因为那时候有压力了,有家小了,人家嫁你到了深圳去,你都没有搞定又回来,那脸面往哪里搁呢?是吧?要考马克思主义、政治经济学什么的。那时候我就经常到吴老师家去,也经常在吴老师家吃中饭,每次吴老师送我走的时候,他就提个篮子,我说你干嘛?他说顺便去买点菜。吴老师真好,真是一个好人,吴老师围裙一围——做菜,当然这是南方人的特点,我也做得一手好菜。在深圳吴老师接到了雕塑的订单就喊我做帮手,我就帮着做,那个时候不光是提高了手上的技艺、手上功夫,还捏到了幸福生活,我为这句话感觉到很有意思,捏到了幸福生活,包括在深圳也通过吴老师认识了陆斌,都是非常好的朋友,吴老师在深圳的时候我们也是不断地交流、不断地探索。

1998年,吴老师赴上海二次手术恢复后,与师母杨苏亮一起参观在深圳举办的《全国城雕图片展》

1999年4月,吴老师(左一)、潘鹤先生(右)及夏和兴(左二)摄于首届《深圳雕塑作品展》展厅

在深圳的日子我们师生的情感非常深,我是唯一在医院送吴天保老师走的,我握着他的手(他已不能讲话了,不能言语了)师生永别。所以,我在我回忆的文章里头写的这几句话,就是告慰恩师的亡灵,唯有铭记我是先生的弟子,唯有在艺术的路上不断前行,唯有继承先生的衣钵,在动物雕塑的探索上不断追寻,唯有像先生那样,做个好好先生!

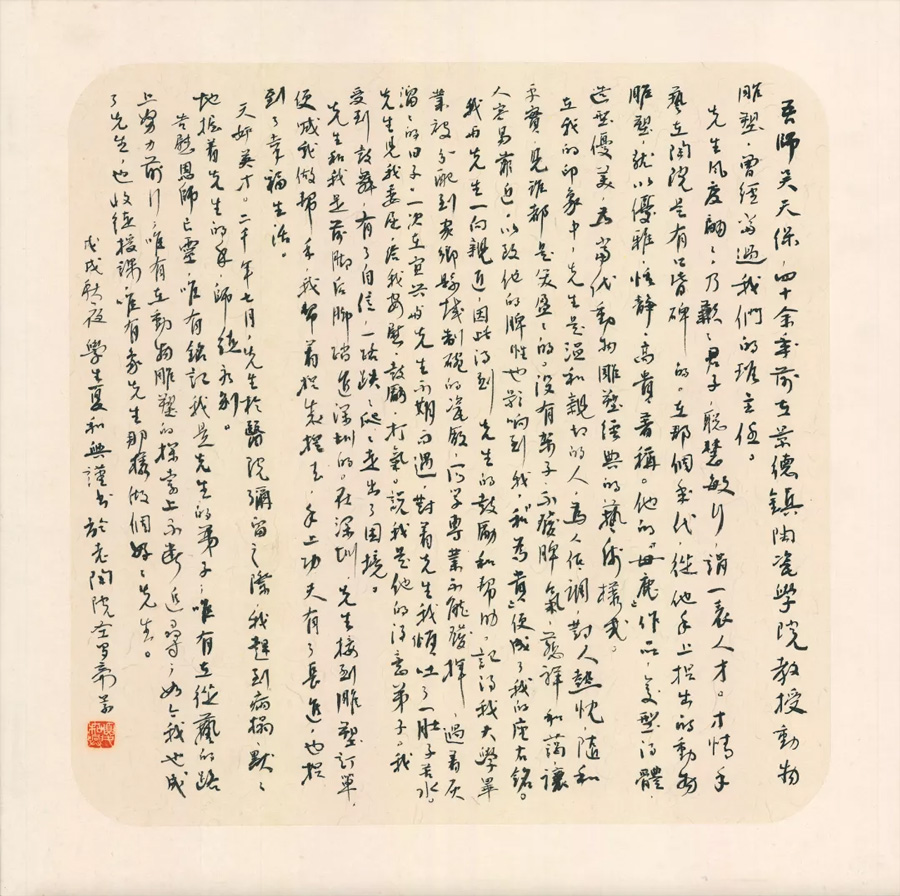

夏和兴手稿

——以上文字系根据2018年11月7日对夏和兴教授的影像采访整理

夏和兴

景德镇陶瓷大学教授、硕士生导师

中国工艺美术学会雕塑专业委员会副秘书长

中国雕塑学会理事

吴天保艺术回顾展

1939-2000

展览时间

2021年9月7日~9月23日

开幕式时间

2021年9月11日(周六)15:00

深圳画院美术馆地址

深圳市罗湖区银湖路金湖一街36号

艺术顾问

梁宇、傅维安、董小明

策展人

吕品昌、杨剑平

学术主持

孙振华、夏和兴

艺术总监

蒋志强、许正龙

展览总监

吴君、杨晓洋、陈贞、梁冰

展览设计

谢卉

策展助理

柴鑫萌

媒体统筹

张鎏鑫

展务

任四四、王文科

影像视效

冯世光、毛颖、木帆

文献整理

吴川、吴帆、吴明

主办单位

深圳市文学艺术界联合会

景德镇陶瓷大学

学术支持

中国雕塑学会

承办单位

深圳市公共文化艺术创作中心(深圳画院)

广东省美术家协会陶艺委员会

媒体支持

光明日报、央广网、人民艺术网、深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、南方都市报、雅昌艺术网、艺术头条、雕塑头条、艺术中国

顾问委员会(按姓氏笔画排序)

王则坚、朱广达、刘远长、李茂宗、宋龙飞、杨苏亮、周国桢、顾正明、钱绍武、梁任生、章永浩、傅维安、董小明、熊钢如、颜惠崇

展览委员会(按姓氏笔画排序)

方晓龙、叶丹、邓箭今、卢剑星、孙振华、吕品昌、刘伟平、刘新中、刘建华、任杰、许正龙、李见深、李刚、李召宁、汤重熹、肖颜琴、肖霁虹、罗小平、陆斌、陈天保、杨剑平、杨晓洋、金文伟、郑萍、夏和兴、徐雯、秦璞、高峰、梁冰、曹春生、彭小杭、曾小桦、蒋志强、蒋铁骊、潘映雪资料来源:吴天保艺术回顾展筹备委员会

图文编辑:柴鑫萌

外 师 造 化

中 得 心 源

长按识别二维码