八木一夫《萨穆萨先生的散步》,1954

编者按:陶瓷是世界的语言,它是新石器时代文明之始的物质载体,泥与火的器物用于祭祀进入庙堂,也成为寻常百姓家的器皿;瓷诞生后,它又成为文明交流的见证,从东亚到西欧,从太平洋到地中海,都有陶瓷贸易的驼铃与帆影;至于现代,陶瓷则成为艺术家回溯历史与表达自我的艺术媒介:一方面会看到现代艺术家对异质材料与异质文明的融合与再造。另一方面则是陶艺家对陶瓷语言的内在挖掘——泥与火,如人的身体在淬炼幻化,在重塑我们对泥土的想象。

“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛关注世界陶瓷艺术的创作状态与文明互动。在开设“大师与陶艺”专栏后再辟“陶艺大师”专栏,将从陶艺家主体的创作分析来回望陶艺观念的流变,以及把握陶艺大师们对当下陶艺状态影响的因果逻辑。

八木一夫(Kazuo Yagi 1918-1979)是日本现代陶艺的开创者,在20世纪50年代前后,他与铃木治、山田光、叶哲夫和松井美介共同组成“走泥社”,以“将瓶口封起来”的举动将陶瓷还原为“Object Yaki(物烧)”,把陶瓷推向哲学和纯美术探讨的物质材料。他们在柳宗悦、富本宪吉和滨田庄司的民艺运动之后另辟一条路径——即非功用纯艺术的方向,使泥与火成为自我表达的诗性媒介。

以下我们分享八木一夫陶艺的第一期,关于他的成长岁月到“走泥社”的成立:

八木一夫(Kazuo Yagi)

京都的传统与父亲的执着

八木一夫1918年生于京都五条坂,他最初的成长有两条线,一是京都的传统,二是父亲对陶艺的执着与热爱。一方面古都京都有着深厚的陶瓷传统,江户时代的仁清(Ninsei )与尾形乾山(Ogata Kenzan)的彩绘瓷造就“京烧”工丽雅致的陶瓷传统,在京都的东部山丘上陶瓷窑业绵延400年的兴旺;民艺运动时期河井宽次郎(Kawai Kanjiro 1890-1966)和石黑宗麻吕也在这里作陶;而后来走泥社的铃木治与山田光也都是京都五条坂附近陶艺的二代或世家子弟。

八木一夫的陶艺最直接地来源于父亲八木一草(Yagi Isso 1894-1973)。八木一草1894出生于日本大阪经营旅店的家庭,因为喜欢作陶,最初在大阪吉向松月窑学习,后在1911年来到京都,在京都市陶瓷试验场新开设的附属传习所学陶。河井宽次郎与滨田庄司则在大学毕业后来到这里实习,他们都是日本明治维新后最早一批以非世家陶艺身份志学于陶的一代人。

八木一夫与父亲八木一草(左),1955

1915年,八木一草从传习所毕业考察日本各古窑址后在京都五条坂制陶开店为业,但后来因京都强大的传统与市场等级的森严,店面在1918年关停。在1920年,八木一草与传习所的同窗河合荣之助、河村喜太郎等人成立“赤土社”,呼吁“用各自的爱探索自然美的深处”,彰显创作自由与陶艺变革,这与柳宗悦的民艺思想是相通的。但大正时代的浪漫并没有持续很久,八木一草依然面临市场的失败,在1927年“赤土社”解散。再后来,八木一草专心研究釉药,在自然与浪漫的二维中找到契合点——他远追中国宋代的钧瓷风格,在浪漫的釉色中执着与困苦地摸索着……

八木一草作品 “钧瓷风格香炉”

八木一夫的童年处在父亲对陶艺的热望与困苦摸索中,无疑他是跟着受苦受穷的,但他依然崇敬父亲的执着与不合潮流,包括父亲对陶艺的热爱与自我革新的力量。京都的陶艺传统与父亲的执着探索,作为矛盾的两方面都给八木一夫以熏陶,在性格上和在为艺的道路上父亲的影响更甚。

学生时代与战争的到来

1925年至1937年是八木一夫的学生时代。7岁时他入京都市立六原寻常小学,那时候他表现出对艺术的兴趣,但绘画并不是很好,反而在音乐唱歌方面表现突出,常常得到老师的夸赞(音乐后来成为八木一夫生活与创作中的重要部分)。1931年八木一夫在父亲的建议下入京都市立美术工艺学校学习雕刻,师从石本晚海与松田尚之,在1937年毕业后进入父亲曾去过的京都陶瓷试验场做实习生,师从沼田一雅(Numata Ichiga),主要学习陶瓷雕塑。

沼田一雅(右二)与八木一夫(右三)

沼田一雅与他的作品

沼田一雅是雕塑名家,曾赴法国塞夫尔陶瓷厂(现法国国家陶瓷艺术博物馆)和罗丹的工作室学习,作品曾在1900年巴黎世界博览会上荣获金奖。八木一夫在他的指导下,陶瓷雕塑技艺突飞猛进,曾在第一届陶瓷雕塑协会的展览中展出写实作品《猫》。八木一夫没有像老师那样做到人像雕塑与动物雕塑俱佳,而更多的是含蓄拟人化的动物雕塑,从他早期写实的作品可以看出,八木一夫有非直接表达的特性,作品带有文学的隐喻之感。

雕塑《野兔》,1937

八木一夫在教室,1937

雕塑《猫》,1938

此时,八木一夫并没有多少自我,他遵循父亲的建议,认为即使是继承陶艺,也应该学会造型的基础,所以去学习雕塑,将来要成为陶瓷的雕塑家……但很快他被抛入更大的时代裹挟中——战争爆发了。

1939年,他作为补充兵员被编入大阪步兵连队,被派往中国广东,现在已很难找到资料探知他是否直面战争。之后,他很快因感染肺结核而入院治疗,稍稳定后回到日本和歌山陆军医院继续隔离治疗。但他的一个弟弟却没有那么幸运,在服役中身死异乡,八木一夫在焦虑不安与悲痛不已中度过自己的隔离生活,在战争中他看到了更多人苦难与死伤。

战争中的苦难让他对陶艺有了反刍与觉醒。他回忆第一次行军时用的铝制餐具,银晃晃的金属质地毫无情感的连接,在没有了陶瓷的世界里八木一夫才第一次觉得陶瓷与内心的连接可以很深很深。他也记得在和歌山的山坡上看到裸露的黏土时便贪婪地捧起收集起来,黏土似乎与自己的身体有了连接,面对黏土似乎可以是一种人性回归,它那么自然又那么质朴,它既是我们颤栗破碎的身体,也可黏合起来疗愈我们的内心。

1940年八木一夫被免除兵役,在战争的末期,他去往神户的小学和京都的中学做美术教员,因战争的影响他的生活困窘,多是与饥饿惶恐相伴,但他的精神好似获得了重生。他开始与日本画界前卫团体交往,多讨论西方前卫思潮,有抽象艺术与超现实主义等。此时的代表作为《烟灰缸》,虽然还有摹形的痕迹,也能看到或来自布朗库西与亨利摩尔的影响,但他开始往抽象的方向转,在冷峻的瓷釉结合中那仿佛也是对身体的摹形,八木一夫抛弃了原来的写实雕塑的方向,开始坦诚的表达自己,泥土与捏塑即是呈现自己的身体,以抽象与超现实主义的方式抒发不可遏制的胸中郁结。

八木一夫以八木虚平名字参加展览的作品,1941

《烟灰缸》,1941

战后的彷徨与“走泥社”的成立

战后,是一个时代的转折,人们也质问这个世界何以如此荒诞与悲怆,在艺术世界,人们无可遏制地表达自己的情绪与直面虚无,在欧洲有非定型的抽象艺术(Artinformel),在美国有行动绘画与抽象表现主义,人们重新审视自己,审视自己与世界的关系。

八木一夫作品,1941

在日本,大正时代的个性解放与自由化、民主化再次到来。八木一夫辞去教职,开始全身心地投入到陶艺创作中,1946年,他与中岛清、伊藤圭、大森淳一、鹿野哲夫和山田光等人一起组成“京都青年陶作家集团”,他们“关注国内外社会动向,以期以更深刻的社会认识为基础来创作”。之后京都又有以宇野三吾为中心,聚集了木村盛和、谷口良三和林康夫等11名青年陶艺家的“四耕会”。战后,人们都想有所改变,但大家多处在摸索与不确定性之中,没有明确的艺术风格与方向,又回到如何面对西方与如何面对自己的传统问题上。

1948年,八木一夫与山田光、铃木治、松井美介和叶哲夫一起组成了“走泥社”(Sodeisha),他们开始提出一些观点与路线,借鉴超现实主义的宣言,宣称:“战后的艺术界需要建立团体的权宜之计,以摆脱个人的困惑,但今天,这个临时角色似乎终于结束了。从虚假森林中飞翔的黎明之鸟,现在只能在真理之泉中发现它们的倒影。我们团结起来不是为了提供‘梦想中温暖的床’,而是为了在光天化日之下接受我们的存在。”他们不再参加日展(Nitten),而是推出了自己独立的年度群展;认为等级森严的茶陶传统与京烧传统是“虚假的森林”,要打破器用与形式主义的“温床”;最后要本着自我的感受去真诚地表达,去探究艺术的“真理之泉”。

照片摄于1952年 “走泥社”第六回展览

前排右起:山田光、中岛一

后排右起:铃木治、八木一夫、神崎健三

铃木治作品 Rondo,1950

山田光《塔》,1964

“走泥”之名也是灵性与本真的展现,取自中国钧窑的“蚯蚓走泥纹”,它是不施人意纯属天意任自然的游走之痕,它给平静的釉色中以自然而然的呼吸之感。“走泥”是自由、自然的合体,走泥社的青年陶艺家们也期待不受阻滞、不受扼杀地展开自由而灵动的创作。

中国钧窑“蚯蚓走泥纹”

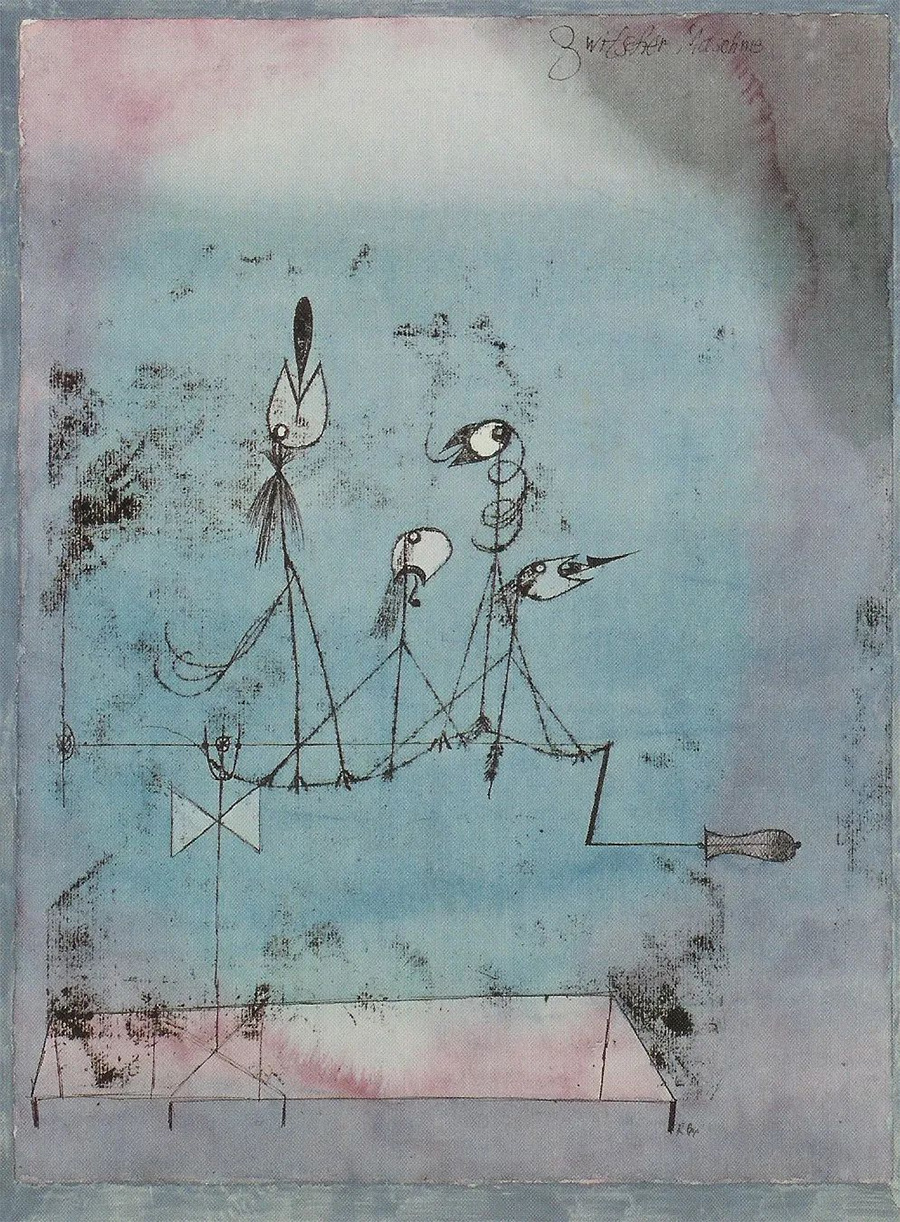

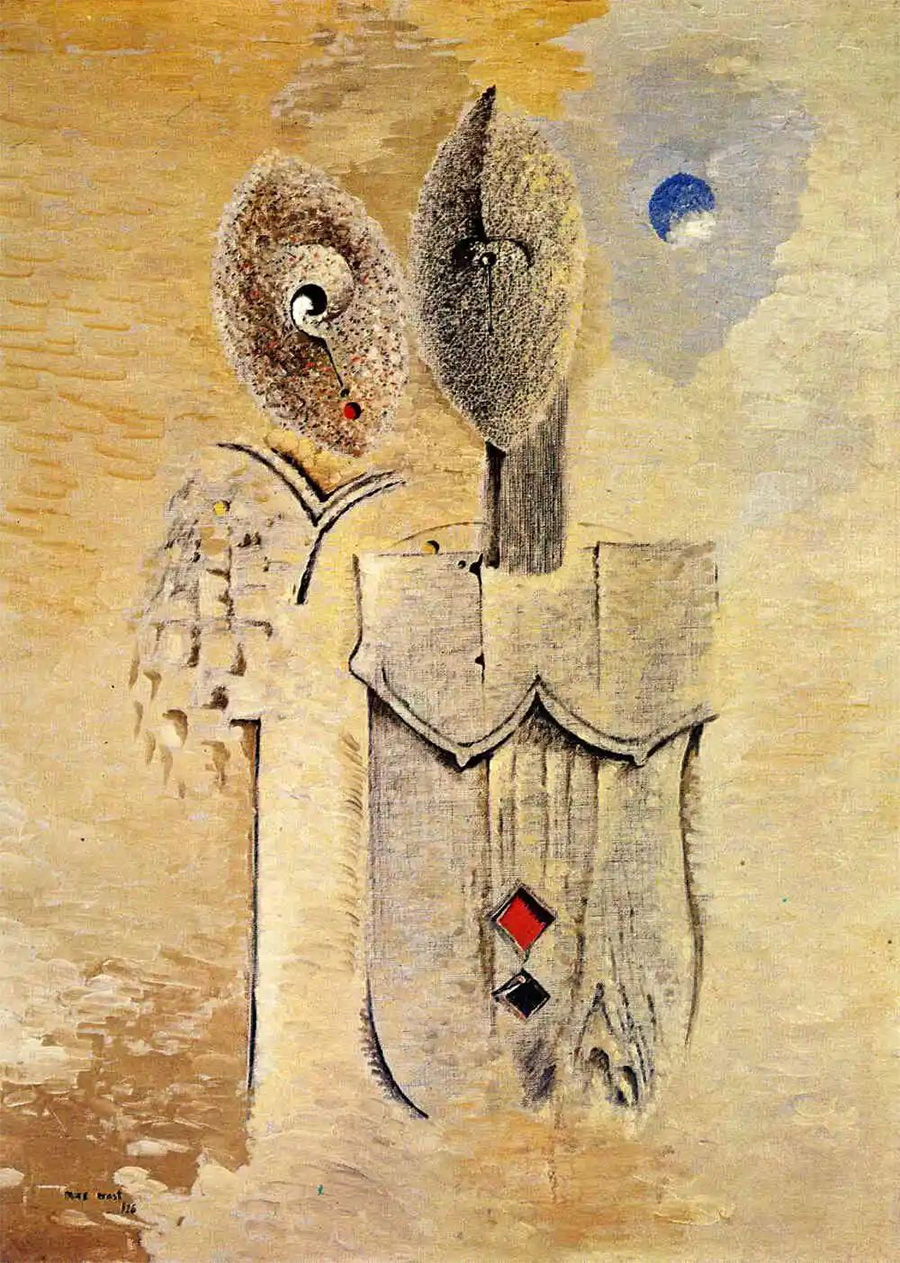

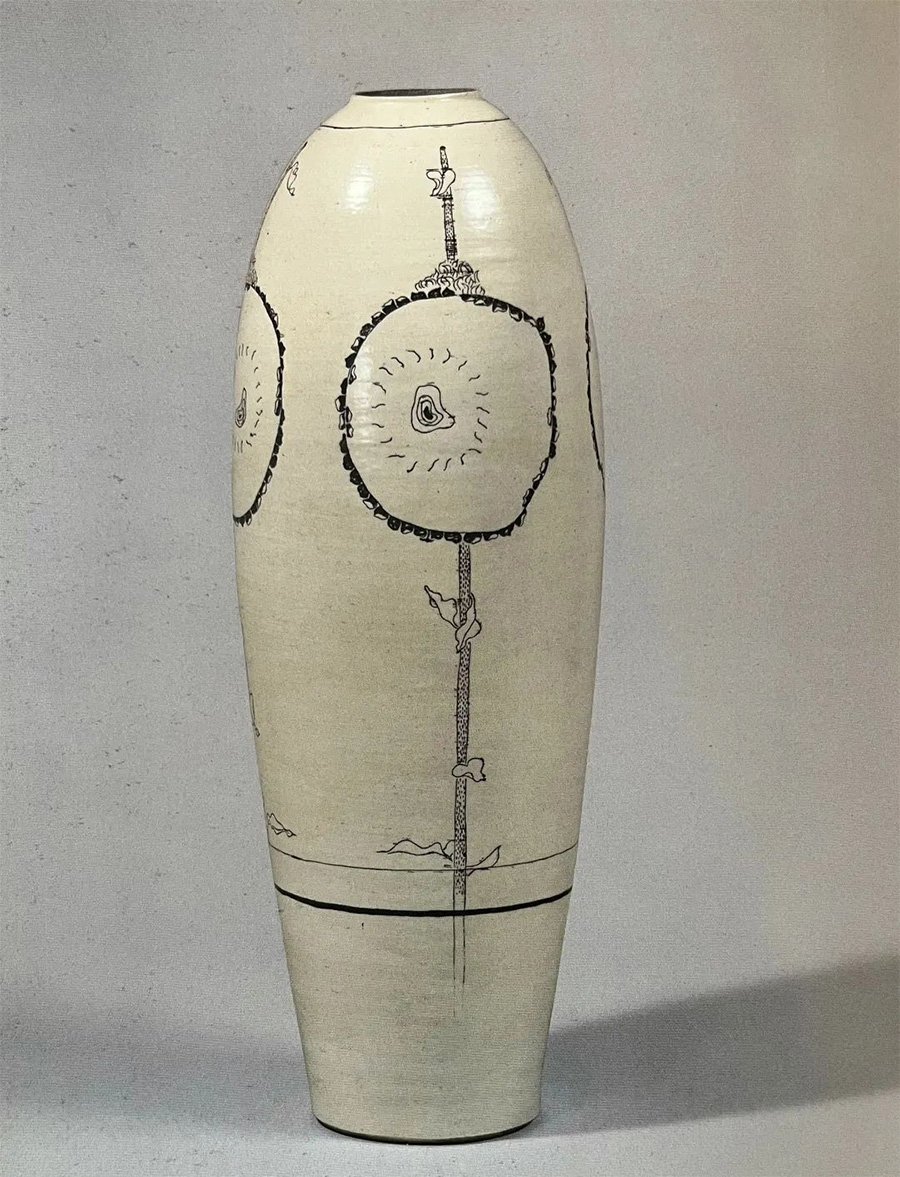

这个时候八木一夫的创作是多样的,一方面,在他的作品中能看到西方前卫艺术的影响,作品中有毕加索、马克斯·恩斯特、保罗·克利与胡安·米罗的痕迹,他也将这些前卫艺术家推荐给走泥社的成员。另一方面,他重新审视东方陶艺的传统,从中国磁州窑朴实野趣的传统中汲取营养,以白釉与刻花方式描绘超现实主义的图景,试图在东方传统与西方前卫的艺术中搭起一座桥梁。

保罗克利作品:Twittering Machine,1922

马克斯·恩斯特绘画作品,1923

胡安·米罗的陶瓷绘画作品,1941-1944

此期的代表作有《春之海 1947》《向日葵罐 1947》《金环蚀 1948》《白釉大钵 1949》《白化妆土铁绘罐 1949》《白底鸟纹圆柱瓶 1949》《二口壶 1950》《湖底的聚落 1950》《白化妆土黑绘 1953》等。在1950年的一次采访中八木一夫曾说“新生事物与古典相嫁接是我的目标,如何使毕加索与保罗克利的现代绘画与日本辘轳的晦涩韵味在作品中实现调和鼎鼐,是我的工作。”

《春之海》,1947

《向日葵罐》,1947

《金环蚀》,1948

细高的白色柱形花瓶,1949

八木一夫正在慢慢地消化西方现代艺术的样式,尝试在造型和表现的内容上有所融合,另外他也有一个将陶瓷容器慢慢去功用的过程。如他《二口壶 1950》,装饰上明显受米罗的影响,另外也脱离了拉坯容器的对称性,是非功用的造型艺术。

《两口壶》,1950

《湖底的聚落》,1952

他在尽可能地通过西方的艺术思想来解放自己,但又尝试保持不失“亚洲陶瓷的魅力”,在造型、釉料和装饰的方式上尽量保留亚洲的传统手法,以及东方人含蓄与内敛的情感力量。1950年,八木一夫的4件作品在纽约近代美术馆展出,嫁接的尝试初获成功。

白化妆土上的绘画,1948

白化妆土铁绘罐,1949

《白化妆土黑绘》,1953

《人物罐》,1949

但这时的八木一夫并没有走出容器、装饰与釉色的逻辑,这仍然是民艺的传统,只是少了功用,而且有太多别人的痕迹,受西方现代绘画很大影响。真正给八木一夫思想再次解放的是野口勇,他来日的陶艺实践不是嫁接而是深入的融合东西文化的自我表达,他直接刺激了八木一夫《萨穆萨先生的散步》的诞生。

下期我们继续分享八木一夫现代陶艺的艺术之旅。

野口勇

八木一夫《萨穆萨先生的散步》,1954

八木一夫前往窑炉,1954

《泡沫之句碑》,1955

《失明》,1956