瓷器是中国人民的伟大发明,它与古代四大发明比肩,为人类的文明进程作出了重要贡献。时至信息化发展的今天,它仍然发挥着不可替代的作用。唐宋以来,南北窑场林立、名窑辈出,闻名海内外的名瓷纷纷诞生且长盛不衰。诸如秘色瓷、汝瓷、耀瓷、钧瓷、龙泉瓷、邢瓷、定瓷等,不胜枚举。这些国家瑰宝已成为中华民族物质文明的重要组成和历史发展的见证。

耀州窑在今陕西省铜川市黄堡镇,五代属耀州治,故称耀州窑。中心窑场黄堡镇,唐代创烧,品种丰富,绚丽多彩,不但烧造黑瓷、白瓷、青瓷、黄釉瓷、白釉绿彩瓷、素地黑花瓷、茶叶末釉瓷等,还烧造举世闻名的三彩器和皇宫、寺院用的高级琉璃建材。五代时期发展,一改唐代多品种烧造局面,以单一青瓷烧造为主。北宋时期鼎盛,烧造规模号称“十里窑场”,所烧青釉“耀瓷”广受市场青睐,不但上贡皇室,还漂洋过海远销域外。金元时期续烧,新创造了翠绿釉青瓷和温润如玉的月白釉瓷。元末明初停烧后,距黄堡镇东15公里的陈炉镇继续延烧至今,品种转型,以北方大众生活日用瓷和民间工艺瓷为主,1300余年炉火不熄。

耀州窑的主要产品青瓷的釉色、造型、装饰艺术诸方面都有着深厚的文化内涵、辉煌的艺术成就,达到了极高的美学境界,在中国古代陶瓷历史和工艺美术史上占有重要的地位。中国古代青瓷在南方诞生以来,主色调一直以绿色为主,著名的越窑秘色瓷被唐代诗人形容为“千峰翠色”,就是对绿色调的赞美。而这种青中显绿的釉色被文人雅士所追捧的特征,为五代耀州窑的天青釉瓷改变。耀州窑匠师在唐代青瓷制烧工艺的基础上,经过反复摸索和试验,成功烧制出华而不艳、隽秀典雅的天青瓷。这种釉的主色调为淡天蓝色,恰似“雨过天晴云破处”,给人以清淡、恬静、雅致的美感,它被加施在仿金银器造型的高档茶具、酒具上则更显大气、高贵。如此精美的天青瓷大都被上流社会和统治阶层所“垄断”。天青瓷的施釉、装饰、装烧工艺追求完美,它的烧制成功对之后其他窑口天青瓷的烧制及国外的高丽青瓷制作都产生过重要影响。宋代耀州窑烧制的橄榄绿青釉瓷,又达到新的美学境界。中国古代文人雅士对瓷器的审美追求,主要是在瓷釉的特征上,若釉质能达到玉质般的效果,便更为其所追捧。陆羽在评价越窑青瓷和邢窑白瓷时认为,“邢瓷类银、越瓷类玉”。宋代耀州窑正是迎合了时人的审美情趣,学习借鉴越窑秘色瓷,成功地烧制出“精比琢玉”“视其色温温如也”玉质般的青瓷,在宋代获得“越器”“秘色”的美名。北宋晚期出现、金代大量烧造的月白釉青瓷则把单色釉艺术推向新的美学境地。

五代的耀州窑器型一改唐代浑圆厚重的风格,而趋向精巧、隽秀、典雅。出现的仿金银器造型的茶具、酒具多具有花口、曲腹、高足外撇的特征,反映了时代风尚和士大夫阶层的审美情趣。装饰手法有划花、剔花、印花、贴花、镂空、雕塑等。其中剔花、刻花最具特色,为该窑独创。剔花工艺是先在器胎上刻出纹样的轮廓,再将轮廓外的衬地剔除,花卉的叶脉用阴线划出,施釉焙烧后纹样极富浮雕效果。以往国外公、私立博物馆和个人收藏的此类剔花青瓷曾被误认为是“东窑器”,但实为耀州窑五代时期的典范之作。装饰题材以写实为主,人物、动物、植物花卉、几何纹样应有尽有。人物有塑成人物造型的人形壶,人首作壶盖、双手持物成壶流、背安条形曲柄、博衣宽袖、腰束窄带、周身饰朵花纹,惟妙惟肖;还有攀枝婴戏、荷莲婴童等,既写实又浪漫。动物有塑成狮子造型的香薰、双鱼形瓶、龟形器盖。植物花卉最为丰富,菊花、牡丹、莲花、枫叶、卷草、柳条编织等纹样几乎囊括所有器皿,一些碗底还刻有“官”字款识。多样的装饰手法和丰富的装饰题材相得益彰,为宋代青瓷装饰艺术达到巅峰并进入全新的美学境界奠定了坚实基础。

入宋,耀州窑在唐、五代青瓷烧造工艺的基础上又对泥料制备、制釉工艺、成型工艺、窑炉结构、装烧工艺及装饰技艺诸方面进行了创新和完善,使其青瓷烧造工艺炉火纯青、全面发展并进入了辉煌的鼎盛时期。装饰手法以具有浮雕特征的刻花为主,开始出现与刻花风格相似的印花工艺。刻花在宋初偏晚出现且已达到最高水准,被誉为“宋代青瓷刻花之冠”。刻花采用两刀法,亦称“偏刀”,即先用刀具垂直刻出纹样的轮廓线,再在其旁用刀具斜刻,并剔掉直刻和斜刻后夹在刀痕中间的底子,使纹样突凸,施釉焙烧后纹饰呈现出浓淡相间、层次分明、清晰可见的立体效果。印花工艺的发明使用不仅提高了生产功效,而且让装饰纹样更加丰富生动,达到了同时期印花工艺的最高水准。与刻印花工艺组合使用的还有贴花、镂空、捏塑等。

耀州窑青瓷的装饰题材多来源于自然界和人们日常生活,或在此基础上加以想象而构成的某种形象,从而反映了窑工们的意识、观念、信仰及社会时尚,装饰题材丰富犹如万花筒,洋洋大观。花卉历来为中国劳动人民所喜爱,三千年前原始社会的先民就已认识并能种植花卉了,而且还将其用于生活用品和工艺品的装饰上。地处西北内陆渭北穷山僻壤的耀州窑,生产环境及条件十分简陋,虽都是半地穴式作坊,但是窑工们对美好生活的向往十分强烈,那一件件被富贵牡丹装扮的青瓷器皿,不正是他们执着追求的例证!

动物题材仅次于植物花卉,大凡水里游动、陆地上奔跑、空中飞舞的均有刻画。生活中最易见到的鱼、鹅、鸭、螺及被喻为爱情象征的鸳鸯屡见不鲜;矫健的雄狮、麒麟,温顺的梅花鹿,则被视为瑞兽刻画;飞舞的仙鹤、群蛾,枝头鹊噪、蝴蝶恋花、凤凰牡丹等则象征着吉祥富贵。龙凤被视为封建皇权的象征,这种御用纹饰为鲜见的珍品。人物题材的纹饰以婴戏为主且刻画最为生动,双婴扳枝游荡、夺花驯鹿、三婴抢球、五婴蹴鞠等,婴孩颈带项圈、腕带手镯、脚蹬布袜、飘带飞扬,肌体丰腴、稚态可掬,构成一幅幅栩栩如生的民俗风情画。戏妆男女、持物人物、山石人物、匍匐人物等是耀州窑青瓷中不可多见的题材。外来佛教已被民族化,如摩诘形象已转化为龙头鱼身,且被刻画成中国传统的二龙戏珠式图案。道教是本土文化,装饰题材不乏神话故事。至于那些“岁寒三友”“连年有余”“连生贵子”“长命富贵”“喜上眉梢”等题材纹饰,则是以其内涵或取其谐音反映人们的世俗观念及理想愿望。“熙宁”“大观”“政和”年号在花蕊中以字代蕊,已成为考古断代珍贵的标准器。

耀州窑的匠师在纹饰布局上,既讲究实用又注意纹样的合理布局;既追求形式变化,又能保持整体的完美统一。碗盘类器型产量大,纹饰随器型的变化而随机应变。如常见的喇叭形敞口浅腹小底印花碗,利用内壁敞开面较大的特点,将纹饰印在内壁,达到引人注目的效果。再如,一种深腹喇叭状敞口小底碗,由于碗壁敞开角度较小,显见面近底,就将碗壁近底部作为布图位置。炉、壶、瓶、尊及较复杂的形器,则以器型特点因器布图。布局严整、讲求对称、形式多变,也是青瓷装饰的显著特点。所谓布局严整,是指纹饰的构成能遵循一定规律,而这种规律又是窑工在长期工艺实践中提炼、总结和继承传统装饰做法中形成的。装饰主体形象往往讲求对称,如习见的折枝牡丹、婴孩嬉戏、龙凤呈祥等,主体形象对比强烈、互相对称呼应。同样的题材纹样,运用多种表现形式,令人赏心悦目。富贵牡丹,或让其含苞待放,或令其盛开;或选其正面,或选其侧面;或用折枝,或用缠枝,或用交枝;或以“楼台”式的叠瓣构图,或以三瓣扇形花瓣构图,极尽变化。

人物、动物题材的纹样,刻画概括、洗练、生动。婴孩纹抓住体态的主要特征,用极洗练的轮廓线将其五官、稚气、丰腴体态生动地概括出来。动物则显其头、尾、足、翅等重点部位的动势,概括地进行线条刻画。如“水波三鱼”纹,表现了漩涡之中三鱼悠然自得的游弋,鳍与尾的动态被刻画得淋漓尽致、惟妙惟肖。该类纹饰图案的做法,无疑受到前代和同时期画法的影响。魏晋时期中国山水画的人物和背景比例发生了变化,画中人物占据很大比例,而山水、树石仅作为陪衬,画史称“人大于山、水不容泛”。而耀州窑青瓷中的婴孩、动物题材都采用“人大于山”的传统画法。以“摩诘喜珠”纹为典型,主体形象摩诘占据大部分空间,圆弧状水波只作衬托底纹,看似比例失调但突出了摩诘形象,不以实写实,将摩诘在波涛翻滚的海水中戏珠的形象生动地刻画出来。

20世纪70年代在陕西彬县出土的五代青釉刻花牡丹纹提梁倒注壶,极为罕见。它是耀州窑青瓷造型与装饰和实用功能完美结合的范例,不但造型别致、结构奇特、装饰精美华丽,还是一件实用的酒器。与一般瓷壶不同的是,其壶身顶部无注水口,以模塑的柿蒂为假盖;提梁塑以卧伏的凤凰,凤首高翘、突目作欲飞状,弯曲的凤身满饰联珠纹;壶流塑一哺乳的母狮,侧身伏卧,四肢趴地,侧颈抬首,盆口大张,利齿外露成壶流;其下的幼狮肢登母狮肚皮,作吮乳状。圆鼓的弧腹剔刻大朵缠枝牡丹,其中三朵盛开的团花突凸,具有强烈的装饰效果;壶身满施青釉,晶莹透亮,纹饰在釉下清晰可见、相得益彰。更为神奇和充满玄机的是,注水口不在上部却在壶底,壶底设一梅花小孔,注水时要将壶身翻颠,注满后再将壶身置正,水却不会从底部露出。聪明的窑工早在一千多年前就掌握了“液面等高”原理,将其运用得完美、天衣无缝。

耀州窑的青瓷制烧工艺在当时名扬天下,国内外窑场纷纷学习仿效,在中国古陶瓷史上形成了一个庞大的耀州窑系。中华人民共和国成立后,党和政府十分重视对耀州窑文化遗产的保护传承。省、市的文物考古工作者对窑址进行了三次大面积的考古发掘,全面揭示了其烧造历史、时代特征、工艺特点及文化内涵;清理出土各时期作坊、窑炉上百座,出土历代陶瓷文物数十万件(片)。耀州窑黄堡遗址、陈炉遗址被国务院公布为“全国重点文物保护单位”,“耀瓷技艺”还被列入“国家非物质文化遗产名录”。铜川市在黄堡耀州窑遗址上建成国内规模最大、收藏展示出土耀瓷文物最多的古陶瓷遗址专题博物馆——耀州窑博物馆。

作者简介

薛东星现任中国古陶瓷学会副秘书长、常务理事,陕西省文物保护与博物馆建设专家咨询评审委员会专家,陕西省考古工程协会常务理事、专家理事;铜川市耀州窑研究会会长,文博二级研究馆员专业技术职称。曾任铜川市侨联主席、侨办主任,铜川市海外联谊会副主席,耀州窑博物馆馆长。铜川市政协第十届、十一届、十二届委员。

从事耀州窑及古陶瓷研究30多年,在国内外专业刊物发表学术论文、考古简报30余篇;个人撰写、主编出版专著4部近300万字。2002年以来主持了国家文物局重点社科项目“铜川陈炉地区古窑址的考古调查与研究”,取得了古窑址研究与社会效益相结合的丰硕成果,受到学术界的广泛好评。

1988年被评为“铜川市优秀知识分子”,2002年荣获国家文物局“王冶秋·郑振铎文物保护奖”个人奖,2006年荣获“陕西省文物保护先进个人”,2004、2008年两度被授予“铜川市有突出贡献拔尖人才”,2005年荣获“陕西省有突出贡献专家”称号,2018年荣获“铜川市建一百名杰出人物”称号。

唐代黑釉塔式盖罐

唐代三彩龙首套兽

五代青釉盏托

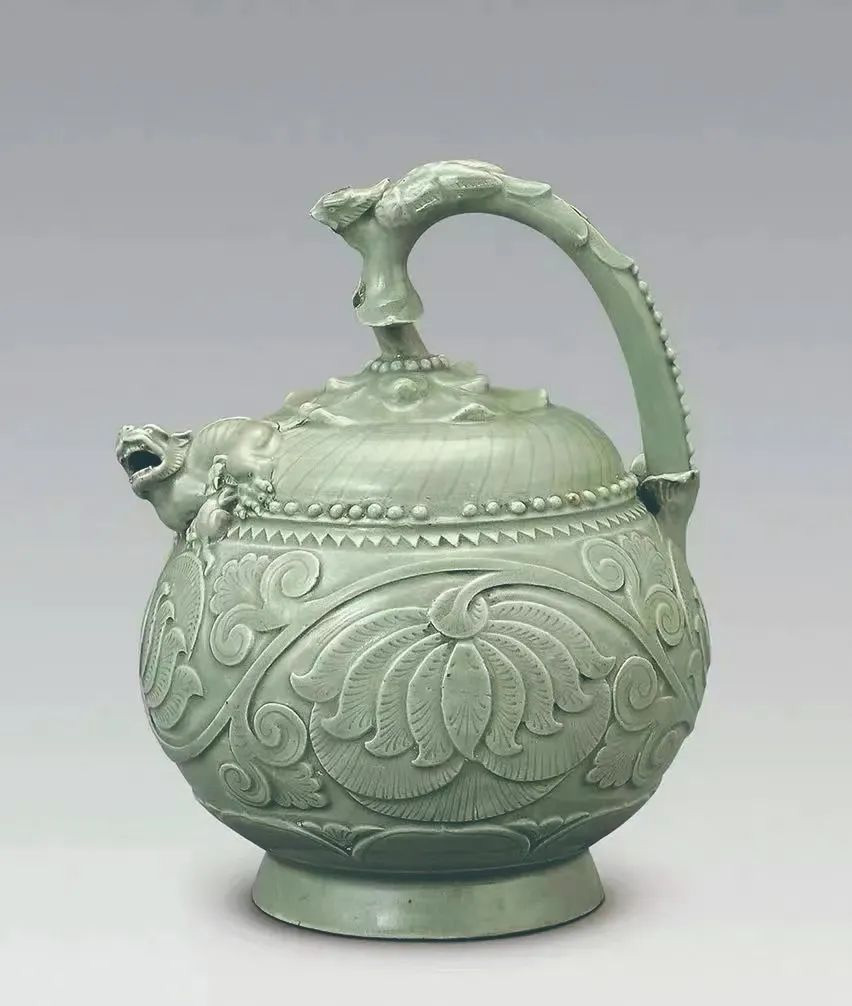

五代青釉雕花牡丹纹倒注壶

宋代刻划花纹三鱼碗

明代白地黑花婴喜纹罐

金代月白釉鋬耳洗

元代青釉刻花牡丹纹玉壶春瓶

本文刊载于《金融博览》2023年第1期