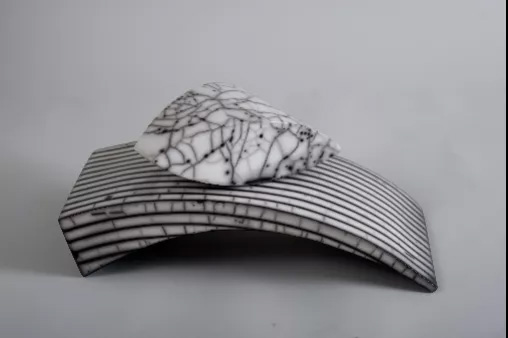

2019年,第二届“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛如期而至。在785件来自世界各地的参赛作品中,一件名为《折叠运动》(Folding in Motion)的作品让评委们印象深刻。

Folding in Motion, Simcha Even-Chen

2019 “中国白”大奖赛优秀奖作品

三件花纹和架构相似的黑白作品排列在一起,却又独立的展现出截然不同的三种线条与姿态。

如果将花纹和大圈套小圈的设计视作每个生命的初始状态,历经高温淬炼而呈现的姿态各异则充满了对莫测命运的隐喻。

这种“将同样的对象放在不同条件下进行观察”的设置不禁让人联想起学生时代的科学实验课。

最终,这组作品获得那一年“中国白”大奖赛的优秀奖。而获奖者正是一位有着多年科学工作背景的陶瓷艺术家,来自以色列的希姆夏·伊纹臣(Simcha Even-Chen)。

第二届“中国白”国际陶瓷艺术大奖赛

优秀奖艺术家Simcha Even-Chen

赛后采访中,希姆夏表达了对大奖赛的感激:

“通常在‘瓷’作品中被强调的轻薄感、易碎感、通透感和洁白的特性,都不是我想要表现的。陶瓷特性中最吸引我的只有‘高温塌陷变形’这件事。我希望自己的作品像有机生命体一样,自成一体,塌陷变形的不可预知性恰恰满足了我的这个需求。但是我的操作跟传统陶艺比太不常规了,所以其实找到合适的大赛很不容易。参加“中国白”大奖赛给我留下了美好的记忆,从申请到邮寄作品,一切都高效并井然有序。”

——Simcha Even-Chen

如果不是一次意外,希姆夏可能做梦都不会想到自己会接触陶艺。

1990年,希姆夏已经是个典型的“别人家的孩子”。在获得生物专业博士学位之后,她顺利进入一家生物科技公司并负责含金量很高的“疫苗开发”业务。

但仅仅两年后,突发的身体状况使她不得不辞去工作并入院开始接受治疗。

康复期漫长而枯燥。

正是在这段时间,希姆夏接触到了陶艺。

1994年到1996年期间,她晚上在夜校学习陶艺,白天继续深造,钻研新爱好的同时顺便完成了生物化学专业的医学院博士后学位。

就此,学霸艺术家的双重身份基本完成认证。

白天她是希伯来大学医学院的科研工作者,夜晚则变身为化泥为玉的艺术家。这样的生活一过就是17年。

希姆夏早期以拉坯作品为主。2000年前后,开始接触并尝试使用“木屑熏烧法”(Sawdust firing technique)进行创作。

金属盐的添加让低温烧成的柔和纹理呈现星云霞霭般令人着迷的气氛。

Simcha Even-Chen, Vessel, 2004

Wheel thrown, burnished, Terra-Sigillata, Sawdust Firing

Simcha Even-Chen, Bottle, 2004

Wheel thrown, burnished, Terra-Sigillata, Sawdust Firing

木屑熏烧法是以木屑为燃烧材料的一种较为原始的低温还原烧成法,会在陶瓷坯体上形成自然而丰富的炭黑和火痕效果。

艺术家通常以耐火砖或金属桶搭建一个简易窑炉,并以木屑填充底部和所要烧成的器物之间的空隙,随后点燃木屑、封闭窑炉并充分燃烧。烧制的坯体表面也可以用赤土和金属氧化物进行装饰,这些物质在熏烧的过程中会呈现出不同颜色,从而大大提升烧成效果。

详情请见https://ceramicartsnetwork.org/daily/clay-tools/ceramic-kilns/guide-ceramic-kiln-various-firing-methods/

早在初学陶艺时,希姆夏就发现,陶艺中会用到很多她在生物化学专业中熟知的化学物质。随着研究的不断深入,她发现科学研究和艺术创作的共通之处远远不仅于此:两项事业都要求极高的创造性思维以及大量的经验积累。

2013年,这位具备隐藏属性的科学家终于决定告别医学,全心投入“泥巴”事业。

即使脱掉了白大褂,某些科研工作时期的习惯仍然会跟随一生,这其中就包括对新工艺的探索欲。

2006到2017年间,希姆夏开始从拉坯转向泥片成型法(Slab-built)进行创作,作品形态也从传统器形转向更为抽象的造型。

这一时期的作品,大量使用了“剥釉乐烧”工艺。

Illusion 2008, Naked Raku

Simcha Even-Chen, 2006-2017

Slab-built, Burnished, terra sigillata, Naked Raku

13-26 x 23-25 x 7.5-12 cm

Balance, 2010, Naked Raku

剥釉乐烧是在乐烧基础上发展出来的工艺,也是一种低温快速烧成的技术,以强还原气氛为主要特征,渗碳过程为基本装饰手法。

先以胶带在坯体贴出图案部分,再将图案以外的表面均匀涂上隔离剂,干燥后施以特殊调制的剥离釉;入窑快速烧至800℃-1000℃,用长铁夹小心夹出,放入铺有木屑的金属桶中,再迅速倒入木屑并盖上桶盖隔绝氧气,此时未遮盖的图案部分充分渗碳熏黑,而涂有剥离釉的部分则不会受到影响。渗碳结束后将作品迅速放入水中冷却,剥离釉因热胀冷缩而掉落,随后用砂纸清洗打磨干净即可。

详情请见:曲冰.剥釉乐烧技术[J].中国陶艺家,2020,{4}(01):72-80.

Simcha Even-Chen, Wave, 2015

2016年,希姆夏在德国著名的陶瓷中心赫赫尔-格伦茨豪森举办了名为“黑/白/火(The Black / The White / The Fire)”的个展。

The Black/The White/The Fire个展现场, Keramik博物馆 Westerwald, Höhr-Grenzhausen

这次个展既是希姆夏阶段性的高光时刻,也是她展开全新旅程的起点。

Simcha Even-Chen, 2006-2017

“我在探索的,是一种抽象的、无序的自由形态。陶瓷在烧制过程中的变形塌陷,能创造出最贴近自然的无法预设的造型。”

——Simcha Even-Chen

对希姆夏而言,开始创作一件新作品时,流程其实和在做科研时是高度相似的:资料的收集,反复的实验,记录数据,分析数据。

创作主题也如不断探索中的科研项目一样发生着微妙的变化:

从关注“张力”和“平衡感”

Simcha Even-Chen,Triple Balance三重平衡, 2010

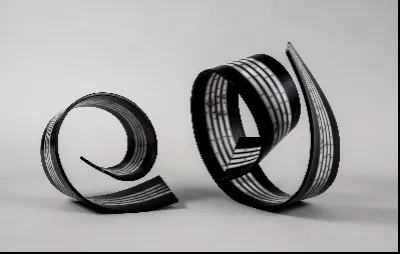

到对“运动和流动感”的描述

Simcha Even-Chen ,Spiral Flow漩涡, 2014

到开始涉及“折叠,运动和内外部关系”的探讨

Simcha Even-Chen, Folded折叠, 2017

在“剥釉乐烧”时期的末期(2011-2017),希姆夏的作品已经逐渐显露出美国极简主义雕塑大师理查德·塞拉(Richard Serra)的影响。

Richard Serra ,The Matter of Time, 1994–2005; in the Guggenheim Museum Bilbao, Spain.

Richard Serra Forty Years, 2007

Richard Serra,cycle, 2011

正是在此时,她受邀前往浙江上虞进行为期两个月(2017年11-12月)的驻地创作。

这次来华之旅不仅让希姆夏在创作中进一步提升了作品自然有机的外形,在色彩选择上也开始注入新的尝试。

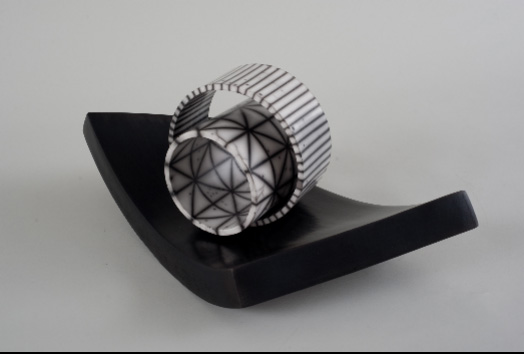

Simcha Even-Chen, Folding in Motion, 2017

Simcha Even-Chen, Biomorphic, 2017

此后不久的一次印度之旅,更在色彩方面给了希姆夏巨大的冲击。随后的一系列作品她都用色大胆,充满戏剧性。

Simcha Even-Chen , Folding in Motion , 2019-2020

希姆夏并非第一个利用塌陷进行创作的陶艺家。但是如她一般,将“塌陷”这件事以近乎科研的态度进行研究的人却不多见。

“塑形、图案设计、上色、烧制,每一步都是挑战。我的很多作品都是由多部分组成的。内部组件是在入窑前就被放入外部组件中的,所以找到合适的支撑点至为关键。”

——Simcha Even-Chen

为了防止烧制过程中出现开裂,希姆夏会在坯体上添加纸以增加其柔韧性。前期需要多次试验以便找到最合适的纸张种类及添加比例。

“我需要研究不同品种瓷土的塌陷特性,尝试去了解不同材料的压力极限。”

——Simcha Even-Chen

除了旅行带来的灵感,在色彩运用上,美国著名陶艺家让·内格尔(Ron Nagle)的作品也对希姆夏的创作影响颇深。

在希姆夏接受大奖赛专访的几个月前,她的父亲刚刚离世。父亲拥有一间自己的农机作坊,那里曾经是希姆夏童年最常消磨时光的地方。

“父亲对我有很深的影响,他制造的那些农机既复杂又充满奇思妙想。童年时的我经常在父亲的作坊里玩儿,我被那些堆积成山的大型铁板以及各种尺寸的黑色或者锈迹斑斑的铁管深深吸引。”

——Simcha Even-Chen

时至今日,每当希姆夏开启一轮全新的创作,她总是习惯先将泥片围成铁管的形状,再从那里开始入手,她说这是来自她童年记忆最熟悉的形状。

透过无机载体诠释有机生气,希姆夏正是这样将她热衷的充满生命寓意的课题融入进自己的作品,带着科学家的冷静视角游走于科学和艺术之间。