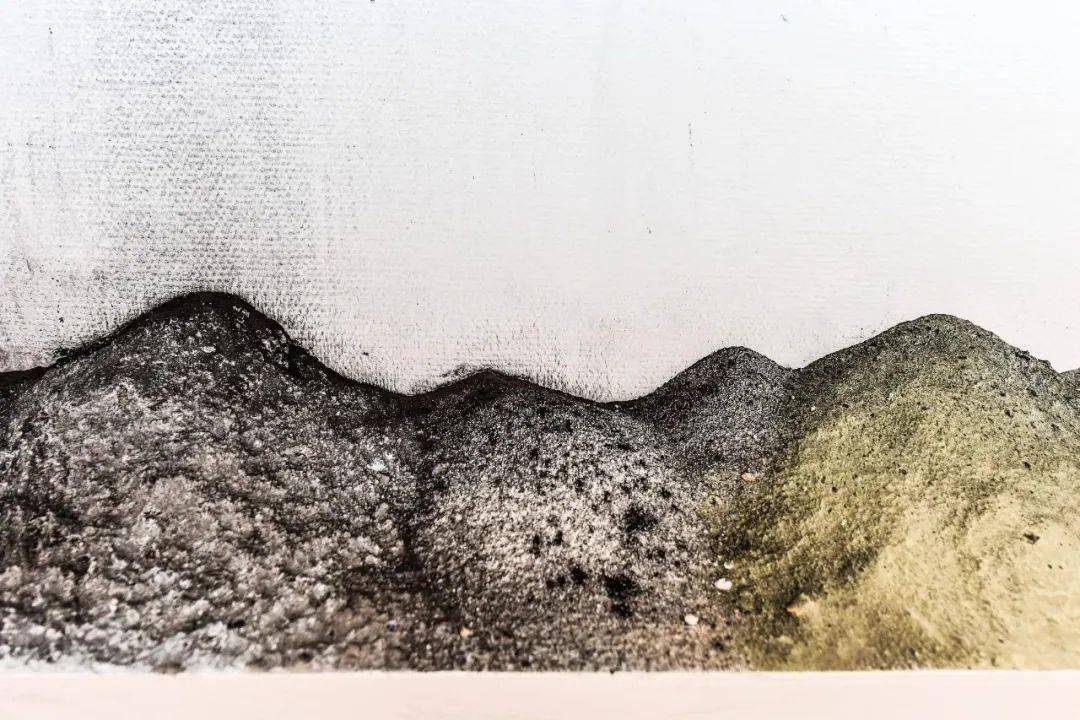

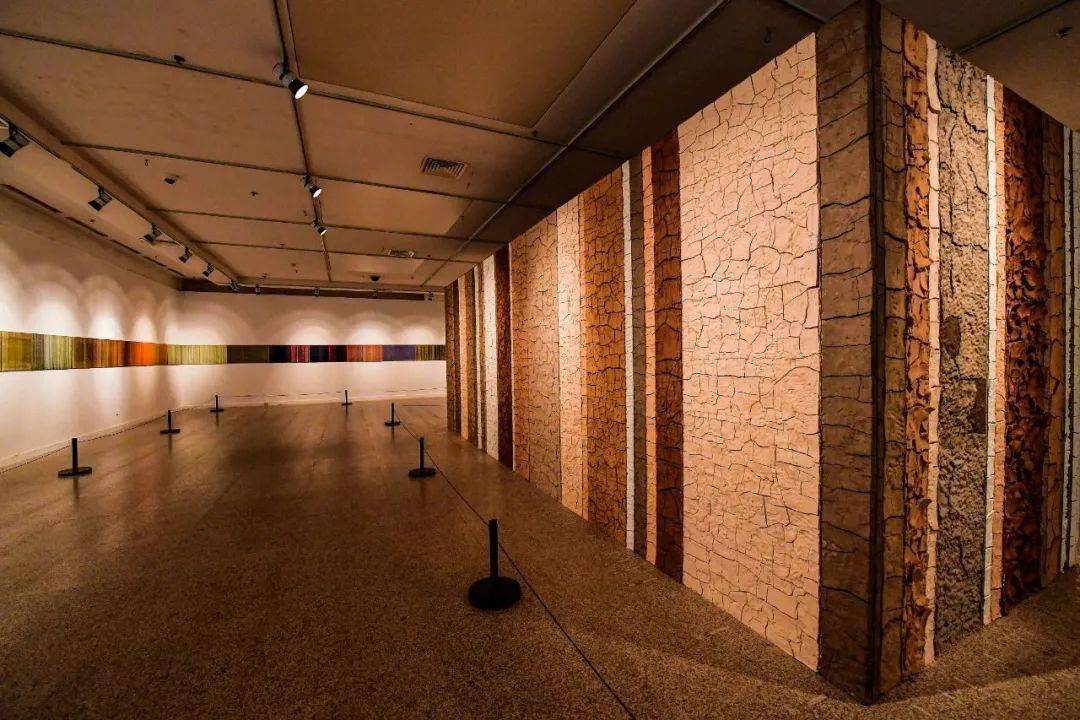

《石色成山》矿石粉末 尺寸可变 2023年 盛开拍摄

热力学第三定律的“熵艺术”

—谈郅敏的雕塑创新

刘悦笛

一、不同的艺术,展现不同的人类与非人类境界

我先从一个故事谈起。借助这个被不断接续的故事,我是想表达 “艺术家 ,包括雕塑家在内的艺术家 ”,他们在艺术中想求的境界到底如何分殊?

根据《说苑》记载的一则轶事是说,楚王打猎不慎丢失了爱弓,却不让左右侍从去寻找,他给出的解释理由便是:反正都是楚人得到它,为什么还要去找呢?所谓“楚人失之,楚人得之”,楚王表达出的乃是一种“民族主义”的思路。很多植根本土艺术家,特别是传统的水墨画家,要在其艺术当中表达其“民族性”。

《五色土》局部 各窑口瓷土、陶土 尺寸可变 2023年 盛开拍摄

接着这个叙事,《孔子世家》里又衍生出这样的故事。这掌故是说孔子听到楚王轶事后,叹息其心胸不大,不如说人丢弓,人得之,何必一定要说楚呢?所谓“人失之,人得之”,孔子表露出来的是“人类主义”的视角。很多突破本土的艺术家,往往具有了全球视野,在其艺术当中试图表达的乃是“人类性”。

故事居然还没有完,《吕氏春秋》续写了楚王失弓的故事。这个续写的故事说的是孔子只是看到了“人”,老子听到后则说连“人”都可以去掉,这样才能符合天道呀!所谓“失之,得之”,就连“人的在场”都剔除了,老子表现出来的其实是一种“宇宙意识”。很多超越人类的艺术家,努力在其艺术当中表达出“宇宙性”。

《观象授时》 耐候钢、LED、陶瓷 400CMx400CMx60CM 2021年 盛开拍摄

《观象授时》局部 耐候钢、LED、陶瓷 400CMx400CMx60CM 2021年 盛开拍摄

实际上,诚如道家所见,这种宇宙性也并不是彻底摆脱人类的特性,而是人与宇宙之间的共振,哲学巨擘庄子说得更超脱——“天地与我并生而万物与我为一”。不同的艺术,展现不同的人类与非人类的境界:从“民族性”、“人类性”到“宇宙性”,当然从政治哲学上讲那就是从“国家主义”“国际主义”到“宇宙主义”的嬗变。我们看到的湖北美术馆“时间的温度——郅敏艺术展”,其实就是想往“宇宙性”这个大方向上进展的艺术展,从而成为了一种具有“宇宙主义”境界的艺术形态。

《流动的宇宙》局部 陶瓷、金属、冰块、热成像仪、加热装置、2023年 盛开拍摄

二、走向“熵定律”:从“万物皆可燃烧”到“万物归于死寂”

那么,怎么才能达到这重“宇宙境界”呢?回到这个展览“时间的温度”,其实这个展览的主题,被定位在“万物皆可燃烧”。从表面上看,这也不错,因为几乎所有的参展的物质,都是被高温燃烧过的产物。但我认为,这个理解只说对了前半部分。也就是说,“万物皆可燃烧”,只想到了起点宇宙大爆炸的那个开启及其持续部分,却忽略了燃烧之后,特别是燃烧达及顶点之后,究竟发生了什么?

《流动的宇宙》局部 陶瓷、金属、冰块、热成像仪、加热装置、2023年 盛开拍摄

这个展览到底讲的是什么?实际上,乃是万物都在冷却,万物都正在冷却的过程当中。所有的物都是宇宙大爆炸冷却之后的一个持续的特定状态。这是什么定律?这叫这个热力学第三定律,亦即熵定律。

《岩石循环》 瓷石、火山石、红砂岩等 2021年 盛开拍摄

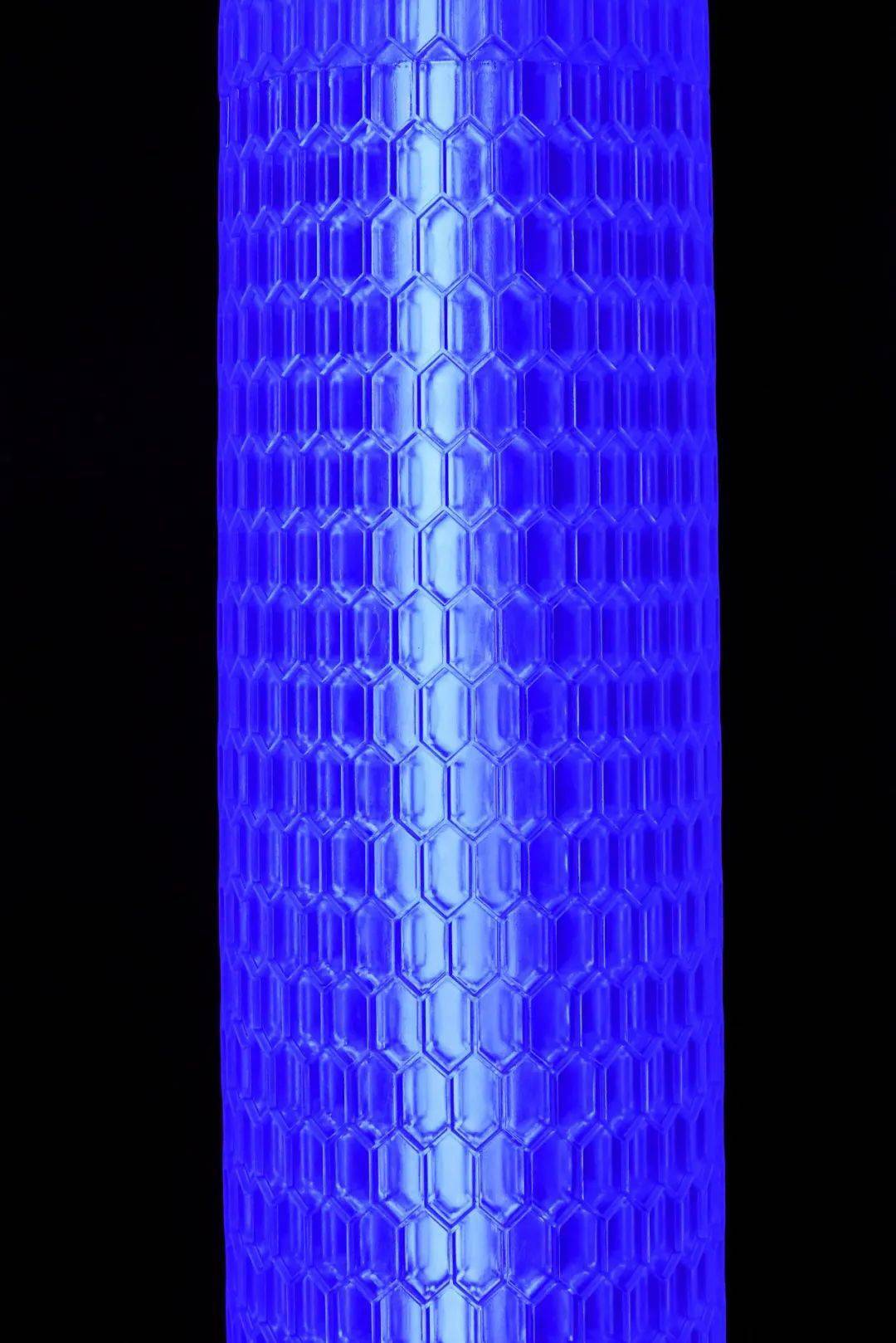

《岩石循环》 玻璃、火山石等 2021年 盛开拍摄

按照科学的理解与阐释,作为热力学的四条基本定律之一,热力学第三定律描述的乃是热力学系统的熵在温度趋近于绝对零度时趋于定值,而对于完整晶体,这个定值就为零。尽管如今的宇宙仍在扩充当中,但是宇宙大爆炸之后,所有东西都归于一个死寂,归于一个冷却的“点”,我们现在只是冲着那个“点”在走。在这个意义上,这个“点”并不是燃烧的“起”点,而是燃尽的“终”点。

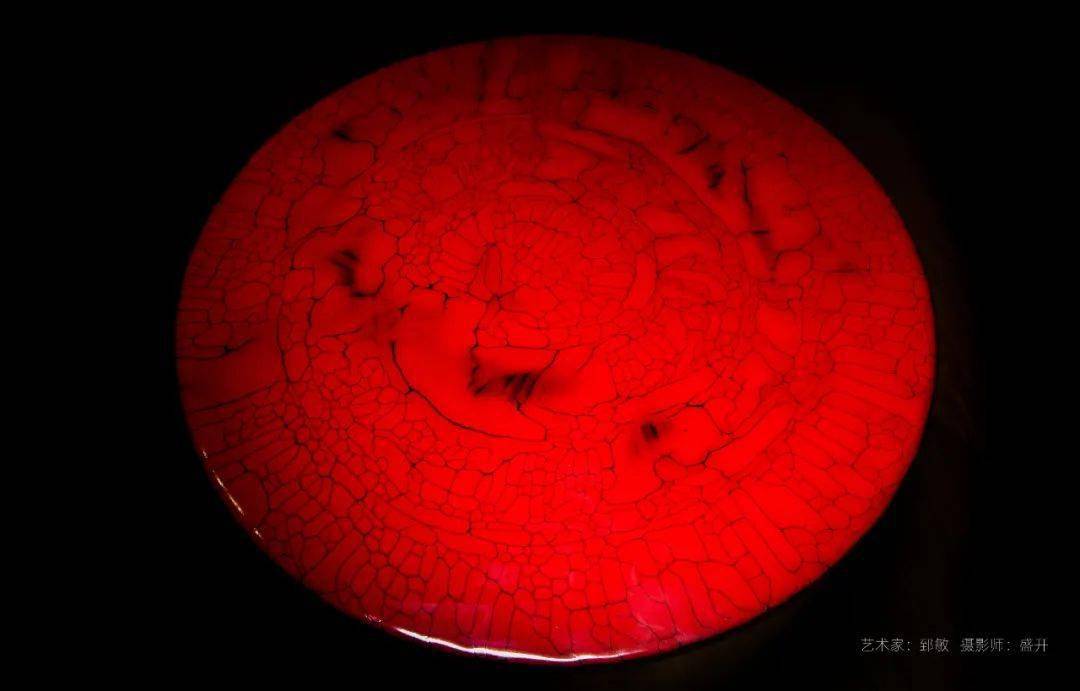

《石色成山》 矿石粉末尺寸可变 2023年 盛开拍摄

《石色成山》局部 矿石粉末尺寸可变 2023年 盛开拍摄

所以,我们看到,在这个展览上展现这所有的石墨、粉末,尽管有人为的敲碎,但都是呈现的燃烧后的状态。这些被展出的物质,都是在冲着这个状态走。这是一种宇宙的能量的交换,也是万物能量的变化的一瞬间。艺术家所做的那些劳作,比如重新烧一次某物,再如反复燃烧同一物,其实不过就是在大爆炸过程当中,我们再做一次又一次的人工小爆炸,然后又回到燃尽的那个状态,也就是渐归于死寂。被燃烧后的任何物,其实也在经历物理与化学的缓慢过程,只不过没有燃烧之时那般剧烈,或者说,燃烧往往带来剧烈的质变,但是燃后的衰变,乃是异常缓慢的量变过程。

《石色成山》 矿石粉末尺寸可变 2023年 盛开拍摄

然后我再接着说雕塑。所有的艺术门类当中,雕塑是比较难以创新与拓展的,相对于观念创新而言,材料本身就是一种限制。尤其在当代中国艺术界,大家都很熟悉,雕塑仍在传承者写实传统,现实主义之外,主流还有一种写意化的趋向。我曾写文章论述过,“雕塑”这个词乃是日本人首造的,因为“塑”是做加法,“雕”是在做减法。中国过去从来没有“雕塑”的传统,只有雕或者塑的传统,从来没把他放在一块儿叫“雕塑”。问题是,除了做加法与做减法之外,雕塑还有哪些创新的可能路径呢?

今天我们在这个展览当中,看到看来一种突破的可能性,也就是雕塑走到“当代性”拓展一个新的方向。在这突破当中,能够呈现一种“气场”的氛围性的营造,从而呈现出一种超越人类的“宇宙意识”。这就意味着,从“物质意识”到“文化意识”,这是一般雕塑所要呈现的基本方面,进而试图造就“宇宙意识”,这都是不同层级的一个面向。

《流动的宇宙》陶瓷、金属、冰块、热成像仪、加热装置、2023年 盛开拍摄

那么,雕塑如何超越“物化”呢?其实就是雕塑超越自身限制,从而达及观念,从而触及思想,从而步入精神化,这对于雕塑本身而言其实是很难的。因为一个固化的物,怎么能呈现人类的精神呢?当然有很多大雕塑家,从罗丹到摩尔,都在其作品达到了这重境界,而在这方面中国艺术家就很难企及,用最简单的雕塑语言能达到复杂的精神境界,可贵的是终于有本土雕塑家在往这个方向。就艺术本体而言本身,雕塑本身怎么往前走,这都是一个横亘在当代中国雕塑家面前的巨大问题。

《流动的宇宙》陶瓷、金属、冰块、热成像仪、加热装置、2023年 盛开拍摄

三、从过程再到过程:因“点”而“燃”,由“燃”而“寂”

在《时间的温度——郅敏艺术展》当中,我个人最中意的乃是《温度》,这个2021年制作的作品,现在仍在变化。因为,这些被燃烧的无机物与有机物,经历了——因“点”而“燃”又因“燃”而“寂”——的全过程,即使在展出的时段,它们也在历经着悄然的变化。

《温度》综合材料 尺寸可变 2021年 盛开拍摄

面对《温度》里面的600个物,每一道都有其程序,展示出同一物在不同温度之下形成的固化状态。这样的作品,哪怕是放在当今纽约的前卫空间中都是具有冲击力的。这种冲击力尽管来自视觉,但却并不是源于视觉冲击力,而是接受者们在脑海中“脑补”这些物被燃烧的激越过程。这种宇宙感,就已经超越了人的本位,它所体现的那种东西,乃是突破人类语言限制的。选取十个温点,再加上600个物,只要略加阐明,来自不同文化的受众都很容易理解其意,因为宇宙呈现本身是超越“文化间性”的。

《温度》综合材料 尺寸可变 2021年 盛开拍摄

在一定意义上,艺术家只是给“前提性”的工作,大概有30%的工作,真正塑形的是自然,乃是火。因为燃烧的过程尽管可控,但是燃烧本身确实自身决定的。这就是为什么我说,这个展览可以不叫“万物皆在燃烧”、不叫“万物皆可燃烧”,这个将来如果要个名字,可以改成“万物皆在冷却”。其实,这些雕塑呈现的乃是燃烧之后冷却的一个状态。

《温度-口红》综合材料 尺寸可变 2021年 盛开拍摄

《温度-琉璃》综合材料 尺寸可变 2021年 盛开拍摄

关键就在于,怎么在这一瞬间,冷却的一瞬间,凝固的一瞬间,表现一种还相对永恒的一个宇宙历史?或者说,能把这个过程给凝聚在这个一瞬间当中?这绝对是最重要的。其实,雕塑很好的一个突破点就是怎么把空间化作时间。的确,万物在变,所有的东西都在逝去,刚才提到的热力学第三定律就是意指这些,这种熵的定律,也被美国哲学家和批评家阿瑟·丹托用来描述“艺术终结”的缓慢状态。

《温度-玛瑙》综合材料 尺寸可变 2021年 盛开拍摄

无人能抵抗的规律便是,我们所有人都要走向死寂,这也就是哲学大家海德尔格而所论的“向死而生”的过程。我们每个人,每一个尘土都是一枚宇宙的尘埃。在宇宙的大生命之前,我们只是一个小小的生命,我们很难说我们构成了一个相对完整的小的宇宙。在这里,就要去找寻一种艺术家个体和宇宙之间的通感,人和宇宙之间的共振,而且让观看的人能够直抵人心的去看到感受到这种“天人合一”的境界。

从“时间的温度——郅敏艺术展”的作品中,我们看到了当代雕塑突破的两个方面:一个就是怎么突破“物性”,这个再去寻找过程的物性;第二个怎么去达及“观念”,触及思想,这点对于雕塑来说太难了,但是当代雕塑家却在知其“难以为之”而为之。

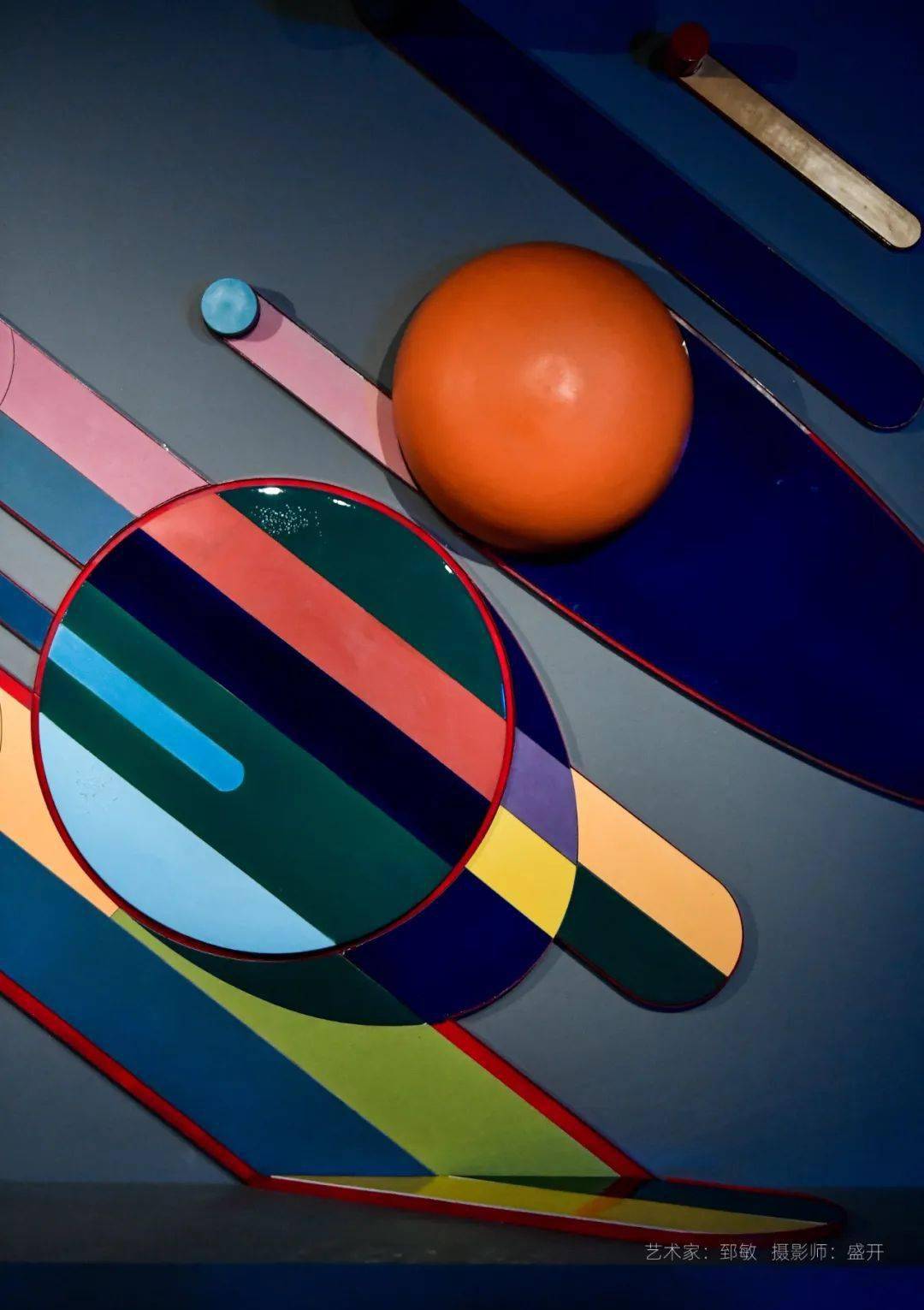

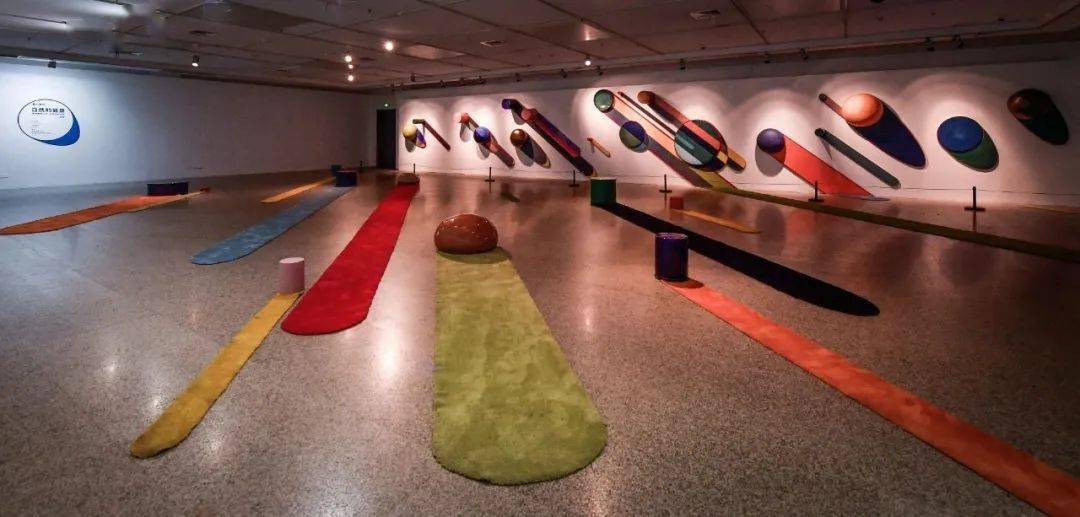

时间的温度 展览现场

四、“自然呈现主义”艺术:燃烧“创化”并非人为“创生”

让自然本身去说话,让燃烧本身去说话,让温度本身给答案,让冷却本身给出这个形,给出物化这个形,这才是郅敏雕塑的真正创新点。从二十年前开始,我就将此类的艺术称为——“自然呈现主义”的艺术!

为什么这样说呢?因为在“燃烧的艺术”的进行过程,所有参与其中的都不是人为可控的,或者说都不是人为“创生”的,而是燃烧“创化”的。在这里面其实有很东方的意识,我怎么自然而然地把这种“无意识”的意识放到作品当中。这种自然呈现主义,实际上也是中国艺术当中“灵魂性”的东西,无论书法所追求的“屋漏痕”也好,还是烧窑所追求的那种“窑变”也罢,都是想把这种自然性安顿好,由此,这种“自然性的呈现”就在几个不同的层面得以实现。

《1031》影像 碎瓷片 2016年 盛开拍摄

《1031》影像 碎瓷片 2016年 盛开拍摄

第一个就是最基层的就是“物化”层面。郅敏的雕塑首要就关注在“物质意识”,我觉得这点做得特别好,也做得非常足了。在《1031》这件作品中,我比较喜欢那个砸碎的过程,然后再进行燃烧,这就是进入“再循环”。把老瓷器做成粉末,重新再烧,然后可能再去利用,再去循环,我觉得这是一个特别有趣的过程,就是从人工化开始,把它敲碎,越敲越碎,一直到粉末,一直到尘埃,所以他可能就会成为一个完整的过程,这是一种对“时间性”的采集。

《1031》影像 碎瓷片 2016年 盛开拍摄

在物性做得充分基础上,第二个层面就是要把“文化意识”置入其中。“二十四节气”的雕塑,其中惊蛰做得更为高妙。因为这个时节,对于整个中国来说,南中国、北中国来说,每个地方的惊蛰尽管是一天,但是你看到绿根本是不同的。我们现在这个地方和广西的这种绿根本就不同,他是有层次的。所以在瞻郅敏的《惊蛰》里面:一个一个叶子出来,它本身具有各种渐变的纹路,肌理也是具有各种层次的,所以《惊蛰》是做得内在丰富的雕塑品。

《1031》影像 碎瓷片 2016年 盛开拍摄

第三个层面当然就是前面所说的“宇宙意识”,其中过程性乃是成就艺术的关键。在雕塑当中如果把“过程性”放进去,当然我们看到一种“自然呈现”的过程,就是从常温到1300度,从其融化与气化状态再到固体化的状态转变,其实,我们看到的都是这个“呈现自然”过程的不同节点,或者说,见到的乃是过程的几个瞬间,这种雕塑作品的科学性是很强的。

《历史的颜色》 瓷板 2023年 盛开拍摄

《历史的颜色》 瓷板 2023年 盛开拍摄

我们就在郅敏看到了这种自然呈现的“过程化”倾向:把所有东西都变成粉末,烧没了,烧成液体状,然后再烧成另外一个物质,有的还保持不变,然后就把他在再“化”回来。这种“互化”,就是杜尚当代艺术非常重要的启示.杜尚曾有一句名言,他说把伦勃朗的画翻过来当烫衣板也不为过。当然杜尚其实是在说:我把一个小便器拿到美术馆成为艺术品,日常物可以成为艺术品,没问题,反过来,艺术品也可以还原成一个日常物,这个过程是可逆的,这就是我们中国道家所讲的那种“互化”的过程。

《五色土》局部 各窑口瓷土、陶土 尺寸可变 2023年 盛开拍摄

《五色土》局部 各窑口瓷土、陶土 尺寸可变 2023年 盛开拍摄

为什么“过程”重要?为什么“时间”重要?为什么从“燃”到“灭”的那个过程重要?其实所谓的“物化”,都是想把这个瞬间,把它永恒,永恒化,然后把这个瞬间给他保留住,绘画中画的是最富包孕性的顷刻,雕塑当中这个执行者也是最有张力的一个瞬间。佛教里面经常讲这个,万里长空,一朝风月,看到一个瞬间,雕塑也能表达这个瞬间。那么,怎么把这个时间能够凝固住,然后在这个物化的瞬间,看到它的自变的过程、互化的过程,我想这也是个非常有潜力的方向。

《立表测影》光敏树脂、成像灯 2023年 盛开拍摄

结语 自然呈现之新路径:趋向“冷却的美学”

质言之,郅敏的雕塑创新,就在于我所曾论证的那种“自然呈现主义”,它不是传统艺术那种人为制作的创作,燃烧的艺术本身,就是一种自然呈现的艺术,其中真正塑形的是谁?塑形的真实主体,其实是自然本身,人只是赋予观念与艺术程序的那个次要的主体。在“时间的温度”这个展览当中,我们可以透见到一种“冷却的美学”。怎么把握这种宇宙冷却的一瞬间,然后在该瞬间当中去凝结那种“生生而灭”的宇宙意识,怎么能把这种宇宙性在艺术内“带出来”,这对于当代中国雕塑而言都是崭新的方向,这就是当代中国艺术家去做的一种更为“自然而然”的新艺术——“熵艺术”——也就是热力学第三定律的艺术。

——刘悦笛(中国社会科学院哲学所研究员)

《 立表测影》光敏树脂、成像灯 2023年 盛开拍摄

《 立表测影》局部 光敏树脂、成像灯 2023年 盛开拍摄

《五色土》局部 各窑口瓷土、陶土 尺寸可变 2023年 盛开拍摄

湖北美术馆外景

理论家简介

刘悦笛,“生活美学”倡导者,中国社会科学院哲学所美学室研究员、博士生导师,北京大学博士后,中华文化促进会主席团荣誉委员,美国富布莱特访问学者,国际美学协会(IAA)总执委和中华美学学副秘书长,Humanity Research and Review主编、Comparative Philosophy及Journal of East–West Thought编委。主要著作有《生活美学》、《中国人的生活美学》、《审美即生活》、《分析美学史》、《当代艺术理论》、《生活中的美学》、《生活美学与艺术经验》、《艺术终结之后》、《视觉美学史》、《世界又平又美》、《生活美学与当代艺术》、《东方生活美学》、Subversive Strategies in Contemporary Chinese Art (Brill, 2011)、The Aesthetics of Everyday Life: East and West (Cambridge Scholars, 2014)等;译有五部英文专著,策划“中国小镇美学榜样”评选等多项活动。

艺术家简介

郅敏,1975年出生。

中国艺术研究院雕塑院常务副院长,教授、博士研究生导师。作品《二十四节气-立秋》获2022年第39届意大利佛罗伦萨文学与艺术奖雕塑类金奖。作品《鸿蒙》获2020年第8届“明天雕塑奖”金奖及年度大奖。作品《舟》获北京冬奥组委会主办的“2022北京冬奥会国际公共艺术大赛优秀奖”并成为七件落地作品之一。作品《天象四神-青龙》获 “瓷的精神”——2021首届景德镇国际陶瓷艺术双年展高岭奖铜奖等 。

在中国美术馆、湖北美术馆、上海美术馆、法国巴黎中国文化中心、北京壹美美术馆等重要学术机构举办过11次个人展览。主持国家社科基金、国家艺术基金等多项国家级课题。已出版《发光体——中国的文化与艺术》《无穷尽的创作方法论》等7部专著,主持多项核心期刊的学术专栏,在全国中文核心期刊、国家级艺术类核心期刊发表文章、主持专栏共计100余篇。

个展:

2023 湖北美术馆,“时间的温度——郅敏作品展”,策展人:孙振华,学术主持:冀少峰,艺术总监:傅中望,湖北武汉。

2022 北京壹美美术馆, “点——郅敏作品展”,策展人:吴洪亮,北京

2020 中粮集团,“温控——郅敏新作展”,策展人:杜曦云,北京。

2019 红门画廊,“立夏——郅敏艺术展”,策展人:布朗,展览地点:北京瑜舍。

2019 苏州李公堤,“万物——郅敏公共艺术作品展”,策展人:李晓峰,江苏苏州

2018 电建集团, “万象——郅敏作品展”,策展人:眭群,湖北武汉

2017 中国美术馆, “天象——郅敏作品展”,策展人:谭平、吴洪亮,北京

2013 巴黎中国文化中心,“郅敏雕塑展”,策展人:殷福,法国巴黎

2011 中欧文化中心,“郅敏作品展”,策展人:河海 法国斯特拉斯堡

2008 雅巢画廊,“郅敏雕塑作品展”,上海

2007 上海美术馆,“郅敏雕塑作品展”,策展人:张晴、武秦瑞,上海

时间的温度——郅敏艺术展

展览主办:湖北美术馆

展览时间:2023年6月1日—6月24日

展览地点:湖北美术馆4、5、6、7号展厅

开幕时间:2023年6月1日下午16:30

策展人:孙振华

学术主持:冀少峰

艺术总监:傅中望

展览统筹:刘力英、胡莺

策展团队:夏梓、李玉娟

展览展务:何淑君、简杰

展览设计:乔杰、陈辉、汪鋆

宣传推广:夏梓、符坚、曾静

公共教育:雷雅婷、刘梦盈

展览会务:黄利、王佳雯