古希腊人视人为高于一切其他生物的最自由、最美的形象来欣赏。人体是他们最早发现并被高度肯定的美的事物,凡从事建筑、绘画和器皿制造的手艺人们都约定俗成地把人体的曲线、对称、均衡和比例关系等提炼成纯形式要素,用于指导设计实践。相比之下,中国人不太专注于此,似乎更乐意将目光投向宏阔的宇宙自然,并且把人的身体和人格视为自然的一部分。无疑,自然万物中包含多姿多彩的形式美,我们的先辈因此在师法自然方面经验丰富,并早早就形成了系统理论。我们既很注重对宇宙大道的体认,也绝不忽视对身边一草一木的格物,通过取法利用,不断创造新形式。像紫砂《禅墩·唯熙》《禅礼》等纵贯上下的筋纹装饰,完全把中国人对于自然生命节律的领悟可视化了,观者和用者皆可对之体味自然大道。

范泽锋是宜兴紫砂的中坚力量之一,在创新能力方面尤其显得英才卓异。紫砂有方器、素器、花器、仿生器和筋纹器之分,范泽锋不拘限于哪一类,他工艺全面,跨界综合能力突出。相对而言,他在筋纹器的创新设计上用心最专,新品力作获奖无数,反映出他在这类器形的创新设计上特别擅长。

筋纹器作为紫砂壶类型之一,脱胎于常见花卉、瓜果,也包括人体本身。但是,它既非以简单模仿为手段,也非以仿生象形为目的,而是强调创作主体对隐含在这些自然事物中的对称、均衡、整齐、变化、几何形的抽象提取和形式再创造。一把好的紫砂筋纹器须在满足基本功能需求的同时,还要给人稳定和谐的视觉秩序感和明快舒适的节奏韵律感。关于筋纹器的审美类似于艺术通感,是对来自于自然,又高于自然的纯形式的高级的审美反映。

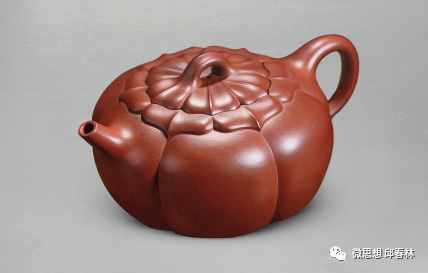

所谓筋纹,是将环状平面、球体或筒状体积进行均匀规整的分割,使单调的器表呈现出阴阳变化层次,出筋为阳线,埋筋为阴线;凸出为阳面,凹陷为阴面。线面转换,筋肉相连。筋纹属于半浮雕装饰,它给人的视觉感受是图形立体、运动方向明确、光影层次鲜明,使用者对器物的触觉体验也比平面阴刻装饰要来得强烈。这种浮雕装饰形式在古希腊爱奥尼亚柱上表现为纵向排列的等分凹槽。在中国,它以凸出的直棱形式最早被应用于金属器铸造中,像河南殷墟出土的商晚期的“告亚卣”、“马永盉”等青铜器,腹部位置都有凸面的直棱纹,“告亚卣”、“商式筒式卣”以及“西周筒形直纹卣”的盖子上也出现了具有筋纹特征的浮雕装饰。特别是“商式筒式卣”盖子上的条纹一一等分,每个凸面都上小下大,呈扇形均匀分布,筋纹随形走,类似一朵散开的菊花,简约大方,该器可视为中国筋纹器的雏形。今天,凸起的圆筒形条纹仍旧是紫砂筋纹器最主要的形式语言之一,如菊瓣壶、南瓜壶、半菊壶、合菊壶、梅花式壶、海棠壶、芝莱壶、扁柿壶、合桃壶、瓜棱壶等壶上的筋纹都属于殷商直棱纹的延展。 从截面看,菱花壶呈菱花花瓣状,历史上唐代铜镜率先突破汉镜的圆方造型,出现菱花、梅花、水仙、葵花等众多花形款式,赋予冰冷的青铜镜以生命的朝气。紫砂壶艺人必须把花卉的平面视图进行立体化造型。花卉类筋纹壶都是由两根阴线,中间一根阳线组围成一个筒状曲面,根根线条或上下完全贯通;或似通非通、似断非断、气韵相连。瓜棱壶取法瓜果,筋纹相对较少,凸面饱满圆润。菊瓣筋壶筋纹细密,线条细长,形似菊瓣流畅自然。《禅墩·锦葵》的壶身采用扁圆的柿果形,壶颈和壶盖采用像菱花一样的六瓣柿蒂做筋纹装饰,上面的阳线对接下面的阴线,疏密与明暗关系强烈对比,生命的初次绽放与最终收获同时呈现,耐人寻味。

《禅墩·锦葵》 范泽锋制

《禅墩·宇菱》造型上与故宫博物院所藏的“紫砂绿地描金金瓜棱壶”和“光绪宜兴窑菊瓣壶”都很接近,壶纽形似一朵含苞小菊,从这个点分出花瓣,线条由紧到松,顺势而下,形成头面、颈部、肩部、腹腰、圈足的自然起伏,让视知觉在壶上产生运动的错觉。葵瓣形筋纹器由两边下压的阴线和中间微凹的弧面组成一片葵花瓣,《浦葵提梁》以葵花筋纹入壶,上下花瓣颠倒,边缘相汇于壶腹处,下腹转折收敛有力,将壶面衬托得扁圆舒展,外轮廓线和提梁也收放自如。

《禅墩·宇菱》 范泽锋制

在现代工艺技术条件下,想要把筋纹器做得严丝合缝,甚至一气呵成都不难,难就难在单纯中要有变化,也就是线面的流转要达到灵动;壶不论高矮胖瘦,既要端庄,又要俏皮,绝不能呆板。范泽锋在紫砂筋纹器方面取得的最突出成绩就是做到了法无定法,法生法灭,有无穷变化之妙,得无穷变化之趣!

菱花壶的线条也不一定非要上下贯通,范泽锋设计制作的《禅墩·苜蓿》《禅墩·觉行》等壶就打破了这一行业惯例。他突出了壶盖、颈部、肩部和上腹部的筋纹装饰,让筋纹在向下延展时于半道上结束了运动的态势。像《禅墩·唯益》这样不太严格的筋纹器,虽然少了点贯通到底的畅快感,但在情趣和美观方面有了显著增益。

《禅墩·唯益》 范泽锋制

《禅墩·唯梦》在希菊纹紫砂筋纹器上作了革新,原本上下贯通的凹形筋纹在壶中腰处发生横向扭动,形成弧形曲线变化之后又顺势回落,直至圈足。乍看起来此壶又似一把合菊壶,不过中间环带处的实线已化为虚线。这种对希菊纹的“特异”化处理手法是很出人意料的,却与风摇花瓣的真实生活情境相契合。在《禅墩·国色天香》这把壶上能看到更惊艳的设计变化。俯瞰这把壶,它有六片花瓣,围绕着壶钮做风扇状顺时针快速旋转,视觉中心处的小花蕾恰似安静的风暴眼。让器物动起来,使之凝聚更多的朝气,古往今来都有人在这方面做尝试,如明代“白玉菱花玉佩”的造型就是如此做法。范泽锋无疑也是想让这把壶显得生气勃勃,与众不同,所以他打破了筋纹的均衡和条顺,让它的俯视图更显运动魅力,为此他不惜削弱了壶体被平视时应有的端正与质朴。比较起来看,《庄子八则·鹏程万里》《禅墩·唯舞》《禅墩·浣纱》这几把壶既表现了运动之美,同时还兼顾到了俯视和平视图形效果的完美。

《禅墩 唯梦》 范泽锋制

《禅墩·国色天香》 范泽锋

在中国古典宫苑建筑上柱形线条与动物装饰的结合十分常见。范泽锋充分利用壶身筋纹器的变化与壶钮动物雕塑相组合,创新了一批古意盎然的“五行组壶”。“五行组壶”分五色,一一对应五种神兽,其传统文化的意蕴无需赘言,我想说的是,它们的造型和装饰体现了建筑的美学。在筋纹器中,希菊壶的筋纹较为独特,它的筋纹形是凹陷的圆条形曲面,筋纹线为阳线,与菊瓣壶相反。《禅墩·五行组壶之朱雀理德》这把壶用凹陷的圆条形曲面将壶身划分为六等分,朱雀高居其上,显出建筑物的庄严美感。凹陷的圆条形曲面在口沿和壶肩处产生转折顿挫,使圆条形曲面在上下贯通时发生明暗和长短的变化。《禅墩·五行组壶之玄武德智》壶身黝黑扁圆,气质内敛。壶盖平压在矮颈上,如同双唇轻抿,严丝合缝。上下六片花瓣在壶腰三分之一处相合,形成波状环线,与壶盖处的环线形成有节律重复。壶把卷曲蓄势,壶嘴挑起有力,玄武回首安卧,成为视觉中心。这把壶的形、色、质、意几方面都恰到好处,和谐统一。

《禅墩·五行组壶之朱雀理德》范泽锋制

《禅墩·五行组壶之玄武德智》 范泽锋制

范泽锋积极尝试过方器与筋纹的结合,并取得一批优秀成果。如《琮提梁壶》《禅墩塔》本质上属于方器,但是面与面的转角线都被匠心处理过,寓圆于方;《天禄壶》巧妙地利用了方器块面转角线与筋纹阳线相衔接,还借助平面与提梁的方折效果的呼应关系,丰富了视觉感受,实现了提梁壶的上下统一。《庄子八则·望洋兴叹》以方器为基,立面的转折线设计成了圆角,壶盖嵌入后壶颈消失,与壶肩形成一宽广平面。范泽锋用凹陷圆条形曲面来分割这一装饰面,两组弧形线条仿佛带着粼粼波纹分别从前后两侧涌向中央,壶纽用雕塑手法塑出立体水花和水珠状,壶把如急流拍岸涌起一束巨浪,又翻卷着与壶纽相应和。这真是一把收藏了大自然澎湃音响的好壶。

《庄子八则·望洋兴叹》范泽锋制

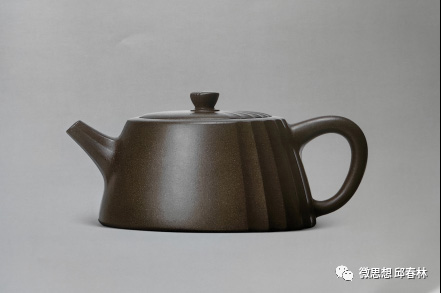

素器光素无纹,筋纹器浑身是线,要想结合这两类壶来造型难度很高,过去很少见到成功融合的先例,范泽锋在这方面表现出了突出的创造力。《禅墩·拂熙》《禅墩·拂华》《禅墩·风华》这几把壶有异曲同工之妙,它们分别都是在光素器基础上施加了局部凹陷的圆条形曲面装饰。其中,《禅墩·拂华》原是把石瓢壶,从壶纽上开始的一组竖式条纹沿着壶盖往下,出现在壶身一侧上,形成波折阴影,让渡了左面大片空白之后,在壶嘴上得到相似筋纹的呼应。此种不对称装饰虽很不传统,却并不显突兀,因为凹陷的圆条形曲面容易让人联想井栏上常见的勒痕,从而给这把壶平添了点岁月感。《禅墩·风华》同样容易引发生活美的联想,钟形壶的壶身在稍微夸张了圈足之后就形似裙摆,自上而下贯通的凹陷的圆条形曲面恰似裙摆上的道道折痕,它们在一侧纵向排列,强化了壶身的婀娜之姿、优美之态。

《禅墩·拂华》范泽锋制

《禅墩·风华》范泽锋制

紫砂筋纹器的纹理多纵向发展,范泽锋除了在纵向筋纹的装饰处理上推陈出新外,还积极探索半月形弧状筋纹以及横向筋纹的形式美。水平方向上的筋纹出现在壶身上时,自然会形成横向运动的态势,可是,凸面的反复叠加容易造成重压外溢的心理感觉,不容易同时做到层次丰富和优美生动。《禅墩·大风歌》很巧妙地采用凹面来分割壶身,由于凹陷形圆条曲面视觉张力内收,所以层层相加之后不至于产生视觉膨胀感,反而显得分明磊落、逸气纵横。

《禅墩·大风歌》范泽锋制

综观范泽锋近年来的创新壶艺,可以肯定地说,他在造型艺术上很有灵气,很有悟性!他对筋纹器的形式语言有深入研究,因此才敢表现自己对经典传统的超越意识,才有能力让筋纹器在当代别开生面。他的创新行为不是刻意去求新求异,而是胸有成竹,独运匠心,辅以精良工艺,达到了艺与工、道与器齐头并进的一种良性发展状态。

艺无止境,在不久的将来,范泽锋定会取得更让人瞩目的艺术成就。

中国艺术研究院工艺美术研究所所长

紫砂研究院院长、二级研究员