2022 年春节,举世瞩目的冬季奥运会开幕式在北京举办,美轮美奂的二十四节气倒计时将中国人对时间的瑰丽想象呈现给世界,是中国传统文化的当代视觉转换成果利用国际化平台传播的最佳例证。二十四节气蕴含着中国人对宇宙的理解,古人夜观星象,俯仰天地,根据太阳周年认知天气、气候和物候变化形成了完整的知识体系和技术体系,指导了农业民族的生产生活,亦成就了未曾中断的伟大文明。

同年12月,习近平总书记对非物质文化遗产保护工作重要指示指出:“要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求推进文化自信。要推动中华优秀传统文化的创造性转化,创新性发展,不断增强中华民族凝聚力和中华文明影响力,深化文明交流互鉴,讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化 更好走向世界。”在中国传统文化双创精神的指引下,郅敏作品《二十四节气——立秋》通过发掘中国古人观测太阳总结时间节点的文化意涵,凝聚成物质化的艺术成果,于2022年末获得佛罗伦萨文学与艺术奖雕塑类金奖。

《二十四节气 -- 立秋》 陶瓷、金属 120cm x 50cm x 90cm 2019

中国历来高度重视非物质文化遗产保护,在多年的保护实践中逐渐形成了“生产性保护”等创新概念,文化遗产通过当代的再创作不断走进民众的日常生活,丰盈着广大人民群众的精神世界,随时代而变,成为中国特色社会主义文化建设的重要组成部分。新时代十年,中国优秀传统文化的创造性转换和创新性发展取得了极为丰硕的成果,体现为中国当代艺术家深挖传统文化资源,以人民为中心,谱写时代宏伟气象,以艺术创作接续传统历史文脉的新追求和新作为。

《天象四神-朱雀》 陶瓷、金属 670cm x 160cm x 240cm 2019

文运牵国运,文脉连国脉,中国艺术家与国家同心同德,守正创新,创作出具有当代生活气息和传统文化根脉的优秀作品。中国当代文艺只有把根系扎进中华热土和历史源流,从传统和当代生活中汲取营养,才能创作出具有中国气派、中国风格,展现时代之风的优秀作品。

“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”于2016年11月被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,这不仅是对中国古代人尊重自然,遵循自然规律活动的认可,也让“二十四节气”通过重要活动重返当代中国人的生活视野, 加深普通民众对“我们从哪里来”这一哲学问题的认识。自从高更名作《我们是谁,我们从哪里来,我们到哪里去》问世以后,艺术家对生命源流和意义的追问从未停止。

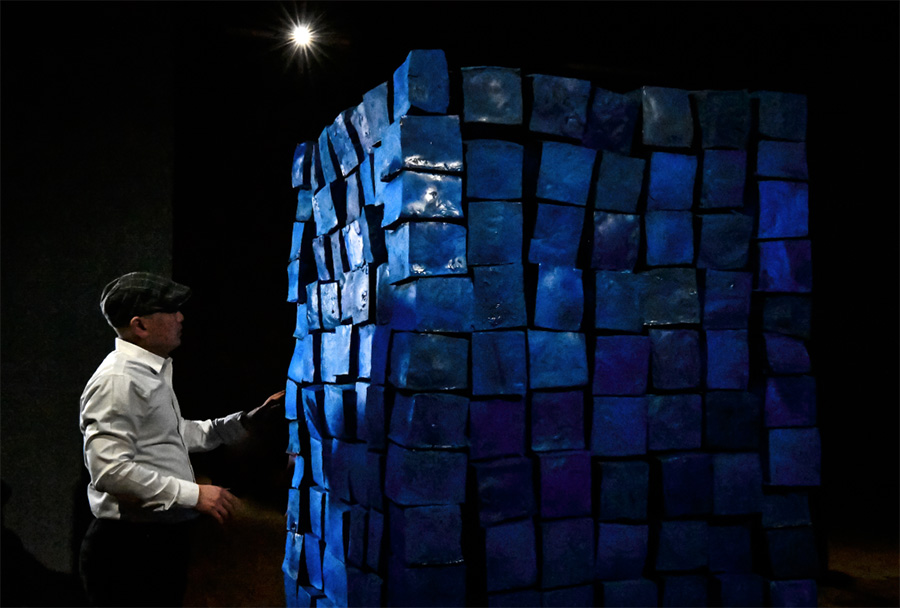

《鸿蒙1》 陶瓷、金属、雾气、灯光、投影

715cm x 715cm x 80cm 2020

《天象四神——青龙》 陶瓷、金属

820cm x 150cm x 270cm 2017

《天象四神——白虎》 陶瓷、金属

320cm x 120cm x 270cm 2017

中国当代艺术家循着文化脉络蜿蜒而上,不断通过作品叩问传统文化的建构方式和传播逻辑,已经成为艺术界显著的现象级创作趋势。中国优秀传统文化的当代转换是郅敏近年来非常重要的创作母题。艺术家创作逻辑中对这一主题的确认来源于他在 2010年代后在美国和法国的游学经历,陌生文化环境中的生存经验成为其重新确认自我的契机,使他更迅速而决绝地回到母体文化,回到从日常生活中探 求与传统连接的可能性,也开启了他作为“21 世纪全球化进程中的中国艺术家”的文化自觉。

《立表测影》 陶瓷、金属 1200cm x 400cm x 80cm 2021

《五方——蓝》 陶瓷、金属 220cm x 120cm x 120cm 2021

在郅敏最新个展《点》中,“燃、蒙、时、节、方”五个版块全面而清晰地展现了他对时间的兴趣,更值得注意的是他创作中通过立表测影、观象授时、二十四节气等主题对中国传统时间观念的阐释。二十四节气自汉武帝时期进入历法就和祭祀天地的仪式紧密结合,成为中国农耕文化的时间坐标,也成为一种哲学化的时间系统。

《二十四节气——惊蛰》 陶瓷、金属

350cm x 220cm x 180cm 2021

中国人的时间观念总是和视觉意象紧密地联系在一起,惊蛰抓住了季节的生动之处,这两个字的组合好像把小虫子在春天初融土地里扭动的身躯呈现在视线之中,久久不曾散去;谷雨又似乎让我们看见刚钻出土地的禾苗在春雨中随风摆动,在这样的时间系统中,人道遵循地道,地道直追天道,和谐共生,生发出优雅的诗意。和现代主义之前的西方艺术不同,中国古代艺术一直有表现时间的传统,可卧游的山水画以散点透视为基本遵循,把观者纳入到画面之中,缓缓展开,叠加着流逝的时间使人沉醉其中 ;连环画式的人物画随着主要角色的反复出现形成延续的时间线,不疾不徐,交代故事情节。

《五色土》 瓷土、陶土 1200cm x 400cm x 30cm 2021

郅敏的《二十四节气》系列从2015年开始构思,用当代的视觉表现形式去表达中国传统文化意象是横亘在艺术家面前的第一个问题。经过长期的思考,郅敏从《易经·系辞》的“是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的表述中得到启发,结合在长期美术学院教育中培养的写实能力,用男女两个人体或分或合,或卧或立的不同姿态产生的关系表达自然界中阴阳互生,构建起此系列的基本方法论模型,探求用雕塑表达“中国时间”的当代创作路径。

《二十四节气——白露》 不锈钢 150cm x 120cm x 80cm 2021

“计划创作24件作品,目前已做了差不多一半。二十四节气是中国人认识自然的方式,不仅指导着农业耕作与人们的生活,也传递着中国人独有的自然哲学与时空观念。”在最近的一次采访中,郅敏总结了《二十四节气》系列目前的创作进度。综观已完成的十余件作品,可以发现系列作品中一个显著的特点,两个人体的组合从相对具象逐渐发展为相对抽象,更加聚焦于对时间模糊性的表达,拉开和当代精确时间的差距,重新返回传统中国人的时间观念。2022年12月3日,《二十四节气——立秋》经第39届佛罗伦萨文学与艺术奖评审委员会评审,荣获雕塑类金奖,成为首位获得该奖项的中国艺术家。佛罗伦萨文学艺术奖诞生于1983年,由佛罗伦萨欧洲文化中心主办,以延续佛罗伦萨为代表的文艺复兴精神为主旨,每年举办一次,褒奖全球杰出的文学和艺术创作者。

《二十四节气——立秋》获奖理由提到:“来自中国的雕塑家郅敏作品《立秋》,以东方古老传统材质陶瓷为媒介,把中国土地上农业文明的“节气”这一看不见的事物赋予了看得见的形体。这是“中国时间”的一种现代表达尝试,对人类全球化进入 “国际标准时间”并逐渐生成精神困境的今天,具有警示、回归和校准意义。佛罗伦萨作为文艺复兴的故乡,很高兴授予郅敏作品以最高金奖,并对这一雕塑家的今后创造寄予期待。”随着全球城市化和世界一体化进程的加快,文化多元化成为一个越来越重要的议题,虽然“二十四节气”等非物质文化遗产在农事技术指导方面的功能已经逐渐减弱,但其蕴含的文化意义仍然是中华民族文化认同的重要基石,亦可以成为当代可兹利用的文化资源。郅敏作品《二十四节气——立秋》经由视觉意象传递中华民族特有的文化立场,表达中西方文化传统对“时间”这一人类共有抽象概念的不同阐释,是“文化自信”在艺术家个体创作中的具体彰显。

《舟》 局部 陶瓷、金属 200cm x 120cm x 80cm 2020

《河图洛书——天象》陶瓷、金属

250cm x 250cm x 60cm 2014-2016

郅敏

1975年出生,2022年度第39届意大利佛罗伦萨文学与艺术奖雕塑类金奖获得者。中国艺术研究院雕塑院常务副院长、博士研究生导师。兼任中国国家画院特聘研究员;韩国诚信女子大学客座教授、博士研究生导师;中国工艺美术学会雕塑专业委员会副主任;中国美术家协会陶瓷艺术委员会副秘书长。

原文发表于《中国民航》杂志3月刊