日本设计现如今已经成为优质设计的代名词,设计师们兼顾美学与用户体验,生产出物美价廉的产品。但其实在上个世纪中期,日本甚至还没有设计的概念,他们依靠抄袭发展经济,被世界谴责。

日本设计理念的出现到今天已有六十年的时间,但日本设计的崛起其实比现在更早,从五十年代到八十年代短短的三十年时间里,日本就稳坐设计大国地位。究竟是什么原因使他们发展的如此迅速呢?让我们跟随日本著名设计师内田繁所著的《日本设计六十年》去回顾一下这段发展史。

《日本设计六十年》

作者:[日]内田繁

译者:张钰

出版:中信出版集团/楚尘文化

出版年份:2018-9

点击“阅读原文”即可购买

.png)

提起日本品牌,无印良品、优衣库、索尼等等,已经成为物美价廉的代名词。而提起日本的设计师,深泽直人、安藤忠雄、草间弥生、山本耀司这些名字你总听说过几个。在国际建筑界的最高荣誉——普利兹克建筑奖的45位得主中,日本设计师就占了8个。

顶尖设计师的出现是需要社会基础的,日本全社会的设计水准都处于一个相当高的水平,实在不是一件易事。日本的设计可以说已经融入到了日常生活的每一个部分,大到建筑,小到餐具,处处都体现着设计元素。

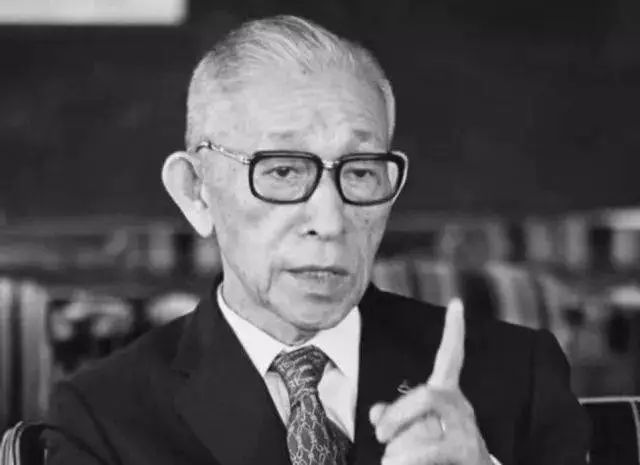

《日本设计六十年》的作者,是日本著名设计师内田繁。

▲内田繁

他的设计被纽约大都会博物馆、旧金山近代美术馆、丹佛美术馆永久珍藏。作为代表日本的设计师,在国际上得到很高的评价。

出生于1943年的他,几乎参与、见证了六十年来日本设计的全部进程,可谓一个日本设计六十年的活化石。想知道日本设计藏着的秘密,没人比他更能解释清楚了。

内田繁以亲历者的身份,完成了《日本设计六十年》一书,讲述了日本设计近六十年来的发展历程,对于我们了解日本现当代设计全貌,弥足珍贵。

该书收录了近 500 位设计师的作品,从历史事件、社会变迁、生活方式转变等角度介绍日本的设计历史,引导我们思考什么样的设计才是让人感到幸福的设计。

▇ 01 從抄襲走向自主設計 ▇

和某種不可言說的“Made in China”類似,日本在經濟剛起步時,設計的概念其實依舊沒有形成。國家為了大力發展經濟,實際上對這種仿制行為睜一只眼閉一只眼。依靠著廉價勞動力、粗糙的生産設備制造出的産品,其實並不能很好的滿足用戶體驗,基本功能都有,但是質量就是不過關。日本制造在那時甚至已經成為了粗制濫造的代名詞。

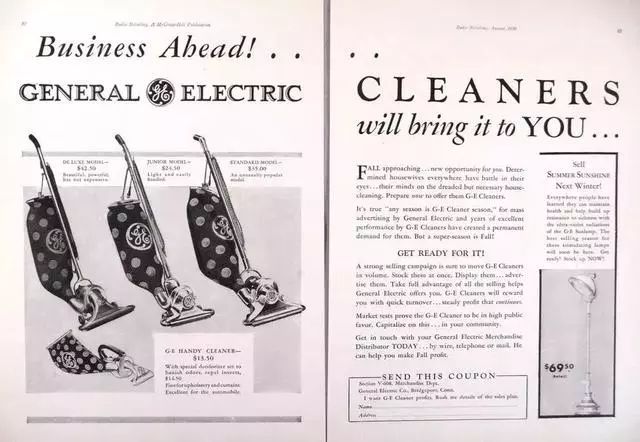

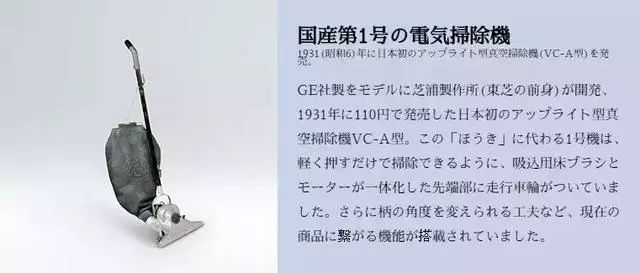

比如通用電氣在1928年推出了一款吸塵器,日本的東芝公司參觀考察後,于1931年推出同款。說是同款,其實就是直截了當的抄襲,直到現在東芝的官網上還有這件産品,而且被醒目地標注為:國産第1號。

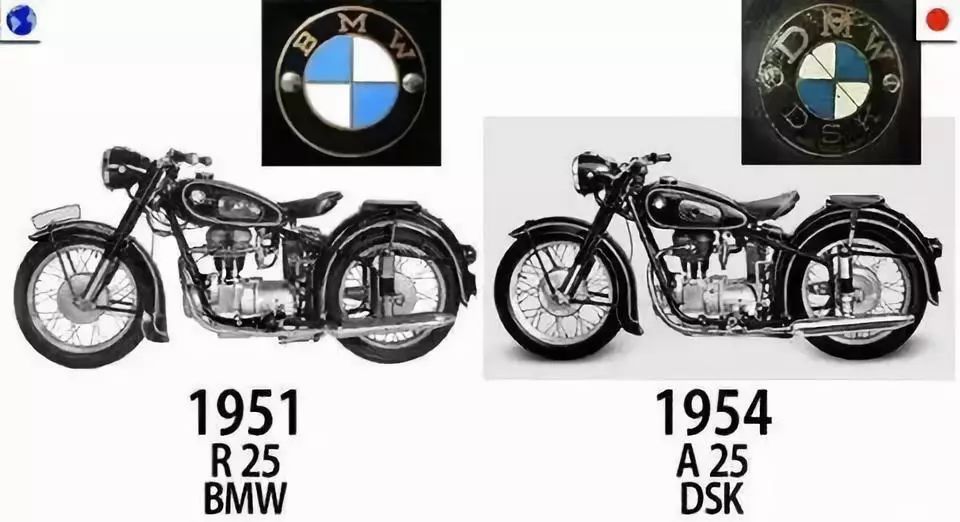

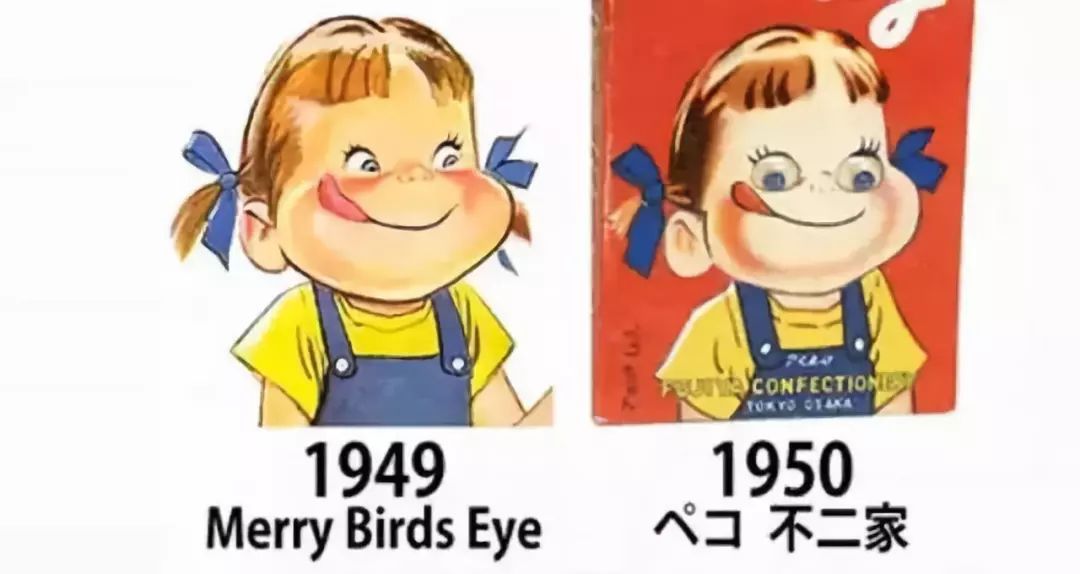

除此之外,還有很多案例,比如被大量仿制的萊卡相機,被仿制的寶馬摩托車,連logo都照搬了。除了工業産品,還抄視覺形象:不二家的Peko醬。

昭和三十三年[1958 年]九月,外務大臣藤山愛一郎訪問倫敦時曾有過一幕,就是被衆多記者包圍,提到關于抄襲包裝容器的問題。所有人都通過電視,看到了日本外務大臣突然被一堆攝像機包圍,突然被問及仿制品的問題,這個新聞在國內外都引起了很大的反響。

這種現象被英國議員公開譴責,迫于外部的壓力,日本政府決定打擊抄襲的行為,並大力支持創新設計,以扭轉彼時日本的設計狀況。

昭和二十五年二月,當時的通産大臣池田勇人針對抄襲設計問題曾發言說 :“凡是與我國業界相關的[抄襲],都會損害我國業界人士的信用與名譽。”

……

在這樣的社會背景和國際形勢下,昭和三十二年[1957 年],日本召開了第一屆外觀設計獎勵審議會,決定建立“優秀設計選拔制度”, 也就是日本G-Mark設計獎[Good Design Award,優秀設計獎]。建立此制度的目的是“防止出口商品侵害知識産權”和“選拔優秀的設計並向社會推廣”,目標是“提高國民生活水平和實現工業高度化”,讓生活文化透過商品設計變得更加豐富,從這一觀點出發,希望“設計對社會産生影響”。

日本政府推行了G-MARK制度,這個制度一個非常重要的作用是防止抄襲。但除此之外,日本還有另外的小算盤。他們想借此制度在提高日本國民生活質量的同時,可以從設計的角度讓日本在二戰後的國際競爭中打贏貿易戰。G-MARK制度一直延續到今天,這個制度的成效我們也是有目共睹的,當下日本設計的優秀作品頻出,很多産品已經成為了世界一流。

其實在G-MARK之前,日本的一部分産品公司就已經發現了端倪。比如松下公司的創始人松下幸之助,在1951年,為了達成他的經營願景,前往美國考察,這次考察讓他對美國先進的電子學應用感到無比震驚,並深深感受到了設計的重要性,在那個日本社會對設計尚未了解的時代他就曾經言稱:“未來將是一個設計的時代。”

▲ 松下幸之助

而後,受到松下公司的啓發,豐田汽車及日立制作所、三菱電機等大型制造業也緊跟著在公司內部成立了設計科室。日本進入高度經濟成長期後,技術革新與品質管理,再加上工業設計,三位一體的制造商體制因此得以確立。

但是在此之前,日本對于設計的概念其實並不明確。即使是在二戰後收到美國文化的強力衝擊,設計一詞依然僅針對美術領域去使用。直到後來日本設計産業發展起來,才將“工藝”、“工業”與“設計”聯結起來,形成新的設計概念。

▇02“我們已經脫離了戰後時代”▇

1956 年的經濟白皮書,發出了“我們已經脫離了戰後時代”的 聲音。1958 年東京鐵塔建成,面值最高的紙幣1 萬日元開始發行, 日本已經真實地感覺到了經濟的飛速發展。前述的 G-MARK 制度的啓動也是在 1957 年。

隨著戰後余波影響的減弱,以及日本設計理念的覺醒,東京藝術大學的小池岩太郎和榮久庵憲司等人在上學期間就創辦了日本最大工業設計公司——GK工業設計研究所,自由設計師們以個人名義或者集團名義開始一點點的展開活動。

比如森正洋的“G型醬油瓶”,獲得了1960年第一屆優秀設計獎。當時森正洋還在長崎的白山陶器設計室工作。這款設計現在依然得到人們的喜愛和使用,它既是手工藝品也屬于工業設計品,既是陶瓷器又屬于現代設計,更是被消費者從生活經驗中選出來的一款人氣工業産品。

.gif)

而同樣是醬油瓶,榮久庵憲司設計的萬字醬油瓶在全球賣出4億多個,可見日本設計細致到生活的每個角落,同時也極力的將它做到完美。

除了個人角度以外,以集團為名義的設計群體也為日本設計的發展做出了極大的貢獻。比如1960年3月成立的日本設計中心,作為促進日本廣告設計的發展及質量水平的創造集團,召集了日本最高水準的設計人員、廣告文案創意人、攝影師。由8家公司(朝日啤酒、旭化成、新日本制鐵、東芝、豐田汽車、尼康、日本鋼管、野村證券)出資成立。

有了龜倉雄策等一衆著名設計師的吸引,日本設計中心成立不久便擁有了一大批高水準的設計師。

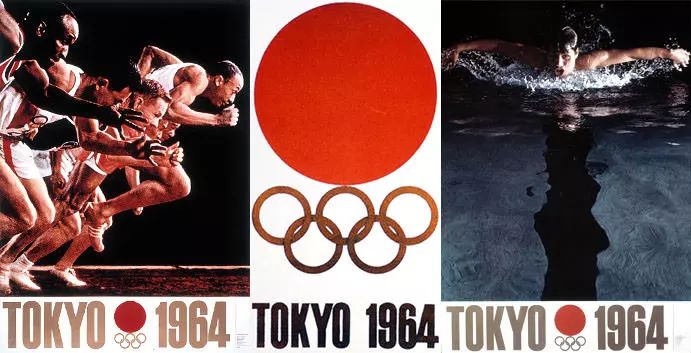

在1964年的東京奧運會上,龜倉雄策所涉及的海報令世界震驚,他融合日本傳統美學的象征性、簡潔性以及現代感。

“奧運期間使用的東京奧運會標志”這項要求,通過指名競標方式采用了龜倉雄策制作的標識。這是在一個大大的圓太陽下方配上 了奧運標志的五環以及“TOKYO1964”文字的設計,白底與圓太陽的紅色以及與金色字體的搭配,簡潔有力而美觀,對普通人來說也是非常容易記憶的圖形。競標審查委員會的成員都被此簡潔易懂美觀的標志所打動,一致同意采用這項設計。

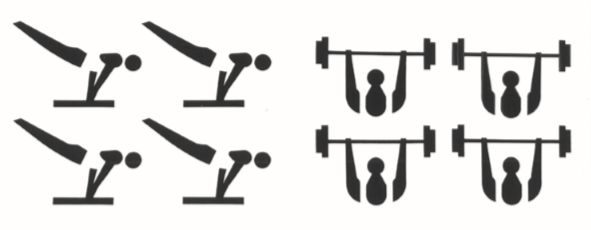

在這屆奧運會上,具有劃時代意義的另一件事情,就是首次在廁所門上采用男女分別的圖標。另外考慮到衆多的外國人將要來觀看比賽,就發明了人人都能理解的圖標,讓語言不通的外國人也能一目了然。

▇ 03 六十年時間,日本已經坐穩設計大國的位置 ▇

在進入20世紀70年代後,日本設計行業的挑戰方向已經發生了微妙的變化。設計師個人在設計方面的抗爭已然結束,新時代的奮鬥方向在于如何填平日常社會與設計之間、社會與人類之間的鴻溝,而這種奮鬥還變得非常不起眼,變得默默無聞而毫無聲息。

這段時期正是回歸“日常性”的時期,是對提高人們日常生活水平而注入力量的時期。比如服裝行業,相比于之前的不斷設計新潮的服裝,這段時期則把注意力放在了注重更多的日常著裝上。室內設計以及建築行業的設計目的也一樣,開始變得以日常生活為基礎。各行各業都轉向嘗試著讓每天的生活都變得更加紮實、更加可靠。

具有標志性的事件是,1970年3月14日,日本舉辦了大阪世博會,這是在亞洲舉辦的第一次世界博覽會。為了圓滿的舉行這次世博會,會場周圍的街道、地鐵、樓宇興修完整,象征了日本終于成為繼美國之後的第二大經濟體。

▲ 大阪世博會展區

日本用了很短的時間,從1953年前後開始發展現代設計,到80年代已經成為設計上最重要的設計大國之一。

日本制造從抄襲到聞名世界,有一定的偶然因素,但根本還是在于科技創新。日本重視新技術的應用和對市場需求的分析,日本的科技投入、科技工作者占人口比例,都常年位居世界前列。

到如今,六十多年的日本設計發展,已經使它們穩坐設計大哥的地位。實際上,早在三十年前,日本就已經被打造成了設計強國。對中國的設計産業來說,這是極具參考性的,我們目前可能就處于日本設計六十年的某個階段。在衆多設計師的不懈努力下,中國設計的崛起也指日可待。對于過去的學習與反思,其實能夠更快地使這個行業發展起來。

文 | 田也

图片丨网络

编辑丨WEY LEAN