明朝宣德年间景德镇烧制的洒蓝釉瓷钵

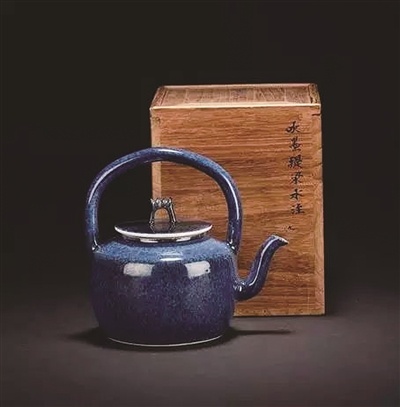

清代康熙年间景德镇生产的洒蓝釉提梁瓷壶

洒蓝釉,瓷器釉色名。明宣德时景德镇所创,清康熙时烧制成熟。是在烧成的白釉器上,以竹管蘸蓝釉汁水,吹于器表,形成厚薄不均、深浅不同的斑点;所余白釉地仿佛是飘落的雪花,隐露于蓝釉之中,故名“洒蓝”,又称“雪花蓝”“盖雪蓝”。

洒蓝釉瓷钵

上个世纪七十年代的一天,有一个老太太拿着一个碗,来到了北京文物商店,想把它卖掉补贴家用。工作人员仔细地对这个碗进行查看:碗的口径有25.3公分,呈蓝颜色,且釉体着色均匀,胎体也很厚实,胎比一般的碗厚,有1公分左右,但碗的内部有划痕还有污垢。于是便询问老人这个碗原来用于装啥,老人回答说:这个碗放在家里有些年头了,一开始拿它来放盐,但总觉着不好用,于是就拿它来喂鸡了。工作人员反复查看发现,它确实是个老物件,只不过还不能马上就给它准确的定位。因为在那个年代大家对宣德洒蓝釉还没有研究,只是在雍正时期的《南窑笔记》中称洒蓝釉为“吹青”,并认为是清初新制。所以文物商店就当成乾隆的瓷器,用80元收购了老太太的这个碗,这笔钱在当时也算是一笔不小的数目,老太太拿着钱高高兴兴地走了。

后经工作人员对这个碗进行了专业的清洗,原来被污垢挡住没有呈现出来的“大明宣德年制”六个娟秀字迹在碗的内底逐渐显现出来,于是意识到文物特殊性的工作人员立马向上级作了汇报。当时我国著名的瓷器专家耿宝昌、傅大卣等人都来了。在好几位专家的共同研究下,从不同的角度进行分析,不但确定了它确实是明朝宣德年间景德镇烧制的一件洒蓝釉瓷器精品,而且根据这件瓷器器型特点将其命名为景德镇窑洒蓝釉钵。这件瓷器现被定为国家一级文物,藏于首都博物馆。

洒蓝釉瓷盘

洒蓝釉创烧于明代宣德年间,先在器物上施白釉入火烧制,然后用竹管蘸青釉,用口吹竹管的另一端,使釉附在瓷胎上,形成深浅不同的斑点,再经第二次烧成,釉层厚薄以吹的次数控制,薄则吹三四遍,厚则吹七八遍。这种吹出来的釉色,白釉仿佛是飘落的雪花,从蓝釉中隐约显露出来。明代的洒蓝釉,它的蓝比较厚,白露出来也比较多,非常均匀。

洒蓝釉瓷壶

洒蓝釉创烧于明代宣德年间的景德镇,之后停烧。直到清代康熙时期才恢复生产。清康熙、雍正、乾隆时期的洒蓝釉瓷器呈色稳定,做工精细,很多辅以金彩装饰,也有少量辅以五彩和釉里红装饰。由于烧造时的工艺复杂,成功率很低,因此洒蓝釉瓷器在当时是特别珍贵的一个品种。清康熙洒蓝釉提梁瓷壶便是其中一种。

在景德镇御窑窑址的考古发掘中,曾经发现了不少宣德洒蓝釉瓷片。我国著名的已故古陶瓷学泰斗冯先铭认为:“洒蓝工艺只在宣德时期出现过,宣德以后整个明代不再制作,一直到清康熙才又恢复。”

洒蓝釉瓷瓶

明朝宣德洒蓝釉产品除景德镇御器厂遗址中有出土标本外,传世品极其罕见。清代康熙年间,景德镇民窑大量烧造洒蓝釉器,不但制作精美,而且品种繁多,成为当时的主要外销瓷,标志着洒蓝釉制作水平的成熟与发展。

正因景德镇洒蓝釉陶瓷精美,历代也有皇帝进行烧制,但因为成功率低还要投入大量的人力财力,宣德年间之后,这种瓷器便不再进行制作了,直到清康熙才恢复生产。正是宣德期间景德镇制作的洒蓝釉制品非常稀有,因为做工复杂,烧成品极低,所以景德镇生产的洒蓝釉陶瓷就显得格外珍贵。